最近、社会の複雑化やストレスの増加とともに、薬局で片頭痛に悩む患者さんに出会う機会がぐんと増えてきたように感じます。

これまで片頭痛の治療といえば、「痛い時に鎮痛薬やトリプタンを使う」、そして「予防薬としてはデパケンやミグシスで様子を見る」という流れが一般的でした。

ところがここ数年で、片頭痛治療は大きく進化しています。

特に注目したいのが片頭痛予防注射薬の登場。これは、これまでの片頭痛治療の常識を大きく塗り替えた画期的な選択肢です。

私が勤める薬局でも、4人の患者さんがこの注射薬を使っています。

皆さん口をそろえて「人生が変わった」「頭痛が来ない日がこんなに幸せなんて」と嬉しそうに話してくださいます。実際に表情も明るくなり、生活の質(QOL)が劇的に向上しているのを間近で感じています。

今回は、そんな片頭痛治療の最新事情について

・頭痛の種類

・トリプタン系薬剤の違い

・注射薬(CGRP関連薬)の特徴と違い

についてわかりやすく解説していきたいと思います。

片頭痛に悩む患者さんへのアドバイスに自信をつけたい方、最新の薬剤知識を整理したい薬剤師さんにぜひ読んでいただきたい内容です。

- 緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛がそれぞれどうやって起こるのか?

- 頭痛時にどの薬が選択されるのか?

- どういう時に予防薬が選択されるのか?またどういう薬が選択されるのか?

- それぞれの薬剤の特徴、使い分け、注意事項

頭痛は「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分けられる。

一次性頭痛とは?

一次性頭痛は、頭痛の原因となる明確な病気がないタイプの頭痛である。

慢性的にくり返し起こることが多いのが特徴。

代表的なものには次のような頭痛がある。

- 片頭痛

- 緊張型頭痛

- 群発頭痛

これらの頭痛は、他に原因となる病気がないことを確認してから診断される。

二次性頭痛とは?

二次性頭痛は、ほかの病気が原因で起こる頭痛のこと。

突然発症することが多く、命にかかわることもあるので注意が必要である。

原因として多い病気には次のようなものがある。

- 脳出血

- 脳腫瘍

- 頭部外傷など

二次性頭痛が疑われる場合の検査

二次性頭痛が心配されるときは、CTやMRIなどの検査で原因となる病気を調べる。

特に、急に激しい頭痛が起こったときは早めの受診が大切。

これまでに経験したことのない痛みだったり急激に悪化している痛みであればすぐに受診!痺れやめまい、耳鳴りも注意。

この記事では一次性頭痛について書いていこうと思う。

緊張型頭痛とは

緊張型頭痛は、日本人に最も多い一次性頭痛である。特徴は「頭をしめつけられるような痛み」であり、頭痛が持続的に続くことが多い。体を動かしても痛みが悪化しにくい点が片頭痛との違いである。

痛みの強さや持続時間は一定ではないが、慢性的に繰り返すこともある。

原因

緊張型頭痛は、首や肩の筋肉の緊張や疲労により発症する。長時間の悪い姿勢や精神的ストレスによって筋肉が硬くなり、筋肉内の血流が低下する。血流が悪くなることで、筋肉に必要な酸素や栄養素が届きにくくなり、筋肉はエネルギーを作るために糖(グルコース)を分解するようになる。

酸素が十分にある場合は効率よくエネルギーが産生されるが、酸素不足の状態では糖の分解が不完全となり、乳酸などの疲労物質が蓄積する。この疲労物質が筋肉をさらに硬くし、悪循環に陥ることになる。

痛み物質「ブラジキニン」とは?

筋肉が硬直したとき、体内では「キニン系」と呼ばれる生体反応が活性化される。この過程でタンパク質が分解され、「ブラジキニン」という発痛物質が産生される。

- 炎症促進作用:血管を拡張し、血流を改善することで修復物質を患部に届けやすくする。

- 発痛作用:痛みを感じる神経を直接刺激し、痛みを引き起こす。

これらの作用は、損傷した組織の修復を促すために重要な反応である。しかし、ブラジキニンの作用が過剰になると、炎症が強くなり、「腫れ」や「激しい痛み」といった症状を引き起こすことがある。

炎症が持続すると、細胞膜からアラキドン酸が放出され、それがシクロオキシゲナーゼ(COX)の働きによってプロスタグランジン(PG)へと変換される。プロスタグランジンもまた、痛みや炎症を増幅させる生理活性物質である。

ブラジキニンは単独でも痛みを引き起こすことができる。しかし、プロスタグランジンが存在すると、その痛みは数倍にも増強される。すなわち、痛みの感受性が大きく高まるのである。

ブラジキニン → 痛い

ブラジキニン + プロスタグランジン → 非常に痛い!

治療

緊張型頭痛は症状の頻度によって治療の必要性が異なる。

- 年に数回しか起こらない軽い頭痛(稀発反復性緊張型頭痛)は、基本的に治療の必要はない。

- 年に10回以上頭痛がある場合(頻発反復性緊張型頭痛)や、月に15日以上、3ヶ月以上続く場合(慢性緊張型頭痛)は、頭痛によって日常生活に支障がある場合には治療を行う。

治療は「急性期治療」と「予防療法」に分けられる。

急性期治療

- 緊張型頭痛の急性期治療は、アセトアミノフェンやNSAIDsが中心であり、エビデンスの確実性はAと評価されている。

- 痛みが強い場合や単剤で効果が不十分な場合には、カフェイン配合剤(ノーシン、バファリンプレミアム等)筋弛緩薬などの補助的な選択肢もある。

- 鎮痛薬の連用はMOH(薬物乱用頭痛)のリスクがあるため、1週間に2~3日以内の使用に留める必要がある。

緊張型頭痛の急性期治療薬(ガイドライン記載)

| 薬剤区分 | 一般名(成分) | 商品名例 | エビデンスの強さ | 推奨用量 |

| アセトアミノフェン | アセトアミノフェン | カロナール® | A | 500~1000mg/回 |

| NSAIDs | アスピリン/アセチルサリチル酸 | バファリン® | A | 500~1000mg/回 |

| ジクロフェナク | ボルタレン® | A | 12.5~50mg/回 | |

| イブプロフェン | ブルフェン® | A | 100~200mg/回 | |

| ナプロキセン | ナイキサン® | A | 100~300mg/回 | |

| カフェイン配合剤 | カフェイン含有鎮痛薬 | (製品により異なる) | B | 65~200mg/回(カフェイン量) |

| 筋弛緩薬 | チザニジン | テルネリン® | B | 3~6mg/日 |

| COX-2選択薬 | セレコキシブ | セレコックス® | C | 100~200mg/日 |

NSAIDsの働き

NSAIDsは、プロスタグランジンが作られるのをブロックする薬。

頭・首・肩周りの「末梢組織(筋肉・血管)」で効果を発揮

- プロスタグランジンは「COX(シクロオキシゲナーゼ)」という酵素によって作られる。

- NSAIDsはこのCOXの働きを邪魔する。

- その結果、プロスタグランジンが減る。

- 痛みや炎症が和らぐ。

カロナールの働き

カロナールは、痛みを感じにくくする薬である。

- プロスタグランジンはCOXによって作られる。

- カロナールは、脳内でCOXの働きを抑制し、プロスタグランジンの産生を減らす。

- プロスタグランジンが減ることで、疼痛閾値(痛みを感じ始めるレベル)が上がり、刺激を痛みと感じにくくなる。

カロナールは、脳や脊髄といった中枢で働く薬である。

中枢でCOXを抑え、プロスタグランジンの産生を減らすことで、痛みと熱をやわらげる。

一方で、筋肉や関節、皮膚、内臓などの体の外側(末梢)の炎症を抑える力は弱い。

NSAIDsは、中枢と末梢の両方で作用する。

脳だけでなく、関節や筋肉、皮膚などの炎症が起きている場所でもCOXをしっかり抑えることで、痛み・熱・炎症を広く抑える効果がある。

ただし、NSAIDsは胃や腎臓に負担をかけやすく、副作用(胃痛・腎機能低下など)が出やすいという注意点がある。

予防療法

主な薬剤とエビデンス

| 薬の種類 | 商品名 | エビデンスの確実性 | 推奨用量 |

| 三環系抗うつ薬 | トリプタノール® | A | 5~75mg/日 |

| 三環系抗うつ薬 | アナフラニール® | B | 75~150mg/日 |

| 四環系抗うつ薬 | ルジオミール® | B | 75mg/日 |

| 四環系抗うつ薬 | テトラミド® | B | 30~60mg/日 |

| NaSSA | リフレックス® | B | 30mg/日 |

| SNRI | イフェクサーSR® | B | 150mg/日 |

| 抗てんかん薬 | トピナ® | C | 50~200mg/日 |

予防薬の第一選択はトリプタノール(エビデンスA)

他の抗うつ薬や抗てんかん薬もエビデンスBまたはC

長期使用の場合は6~12か月ごとに再評価し、継続の必要性を検討することが望ましい

片頭痛とは

片頭痛は、ズキズキと脈打つような痛みが特徴の頭痛。体を動かすと痛みが強くなることが多く、症状が悪化しやすいのが特徴である。

- 脈打つようなズキズキした痛み

- 体を動かすと痛みが強くなる

- 光や音に敏感(光過敏・音過敏)

- 吐き気や嘔吐を伴うこともある

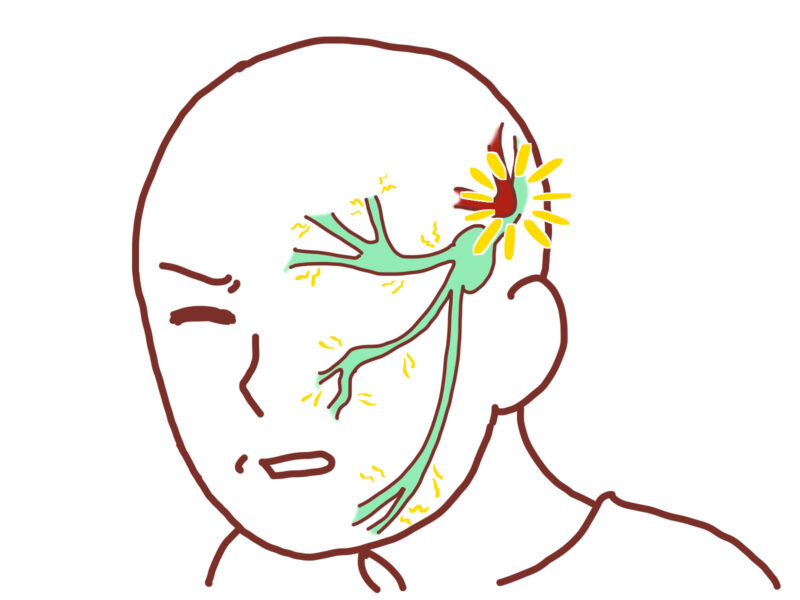

片頭痛のしくみ ~三叉神経とCGRPがカギ~

現在、片頭痛が起こるメカニズムとして最も有力とされているのが、

「三叉神経血管説」とCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)の関与である。

三叉神経は、顔にある「痛み・触覚・温度」といった感覚を脳に伝える、とても重要な神経である。

名前の通り3本に枝分かれしており、顔の上・中央・下に分かれて感覚を担当している。

この神経は、脳幹の「橋」と呼ばれる部分から出ており、顔全体のセンサーのような役割を果たしている。

| 枝の名前 | 担当する場所 |

| 第1枝(眼神経) | おでこ、目のまわりなど顔の上の方 |

| 第2枝(上顎神経) | ほお、鼻、上あごなど顔の中央部分 |

| 第3枝(下顎神経) | あご、下くちびるなど顔の下の部分 |

片頭痛が起こるしくみ

①三叉神経がかかわっている

三叉神経は、ストレス、睡眠不足、まぶしい光、におい、音、天気の変化などの刺激を受けると、過敏に反応して「興奮」する。

②痛みのもとが出てくる

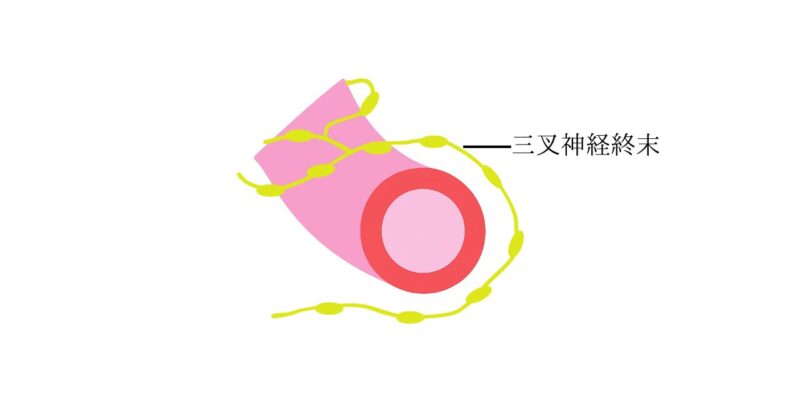

三叉神経が興奮すると、「CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)」という物質を放出する。これは、痛みを引き起こす重要な物質である。

CGRPのほかにも、「サブスタンスP」や「ニューロキニンA」といった痛みに関係する物質が出ることもある。

③血管が広がって炎症が起きる

片頭痛が起こると、「CGRP」が出てきて、脳の血管を広げる。

血管が広がると、すき間ができて、血液の中にあるたんぱく質などの成分が血管の外にモレ出てしまう。

本来、血管の外にそういった成分が出ることはないので、体は「異常が起きた!」と反応し、炎症という防御反応が起こる。

この炎症によって、血管のまわりの神経が刺激されて敏感になり、痛みがあらわれる。

これが、片頭痛のときに感じる強い痛みの正体である。

④だからCGRPを止めれば良い

最近の研究により、このCGRPが片頭痛の大きな原因であることがわかってきた。そのため、CGRPの働きをおさえる薬(注射や飲み薬)が新しい治療法として使われている。

治療

片頭痛治療の基本は、まず発作時のつらい症状をいかに早く抑えるかである。そのために急性期治療薬を適切に使うことが大切だ。しかし、それだけでは発作の頻度が多かったり、日常生活に大きな支障がある場合には、発作を未然に防ぐ「予防療法」の導入が考えられる。

目安としては、片頭痛が月に2回以上、あるいは頭痛日数が6日以上ある人は、予防療法の適応が検討される。また、急性期治療薬の使いすぎで起こる薬物乱用頭痛(MOH)が疑われる場合にも、予防療法が有効な選択肢となる。

予防療法を始めたら、まずは3か月間続けて効果をみる。頭痛の回数や強さが半分以下に減り、発作が月1~2回程度まで落ち着けば、6か月から1年ほど継続した後に中止を検討するのが一般的である。中止の際は頭痛の再発に注意しながら、3~6か月かけてゆっくり減量するのが望ましい。

なお、予防薬でコントロールが良好でも、発作時には急性期治療薬を併用することが基本である。

このあと、急性期治療の主役である「トリプタン系薬剤」の特徴と使い方、さらに近年注目されている「抗CGRP抗体製剤による予防療法」について詳しく紹介する。

トリプタン

片頭痛の治療薬として「トリプタン」がよく使われている。これは「5-HT₁B/₁D受容体作動薬」と呼ばれる薬であり、頭の中で痛みを止める特別なスイッチのような役割をしている。

- 血管収縮(5-HT₁B)

→ トリプタンは脳の血管にある「5-HT₁B受容体」にくっつき、広がりすぎた血管を元の太さに戻す。 - 神経ペプチド(CGRPなど)の放出を抑える(5-HT₁D)

→三叉神経の「5-HT₁D受容体」に作用し、三叉神経からCGRPなどの痛み物質が出ないように抑える。 - 痛み信号の遮断

→ 血管や神経の刺激が減ることで、痛みの信号が脳に届きにくくなる。

トリプタン系薬は、片頭痛が始まったらできるだけ早期に服用することが重要である。

理想的には、頭痛が軽度のうちに、可能であれば発症から1時間以内に服用することが望ましい。

片頭痛の前兆(例:光がチカチカ見えるなど)がある場合、その段階で服用しても効果が不十分なことがあるため、実際に「頭が痛くなってきた」と感じてから服用することが推奨される。

服用のタイミングを逃すと、薬の効果が著しく減弱する可能性がある。

トリプタン系薬は、中等度から重度の片頭痛発作に対して使用する薬剤である。

軽度の頭痛にも効果はあるが、まずは一般的な鎮痛薬(例:ロキソニン、イブA錠など)で対応し、それでも効果が不十分な場合にトリプタンを使用するのが基本的な使用方法である。

また、トリプタンには複数の製剤が存在し、効果の発現時間や持続時間に違いがある。

そのため、患者の片頭痛の特徴(発症の早さ、持続時間など)に応じて、適切な製剤を選択することが重要である。

以下に主なトリプタン5製剤の比較をまとめる。

トリプタン製剤の比較表

| 薬剤名 | 1回用量(経口) | Tmax | t1/2 | 主な副作用 | 適応となる頭痛の程度 |

| イミグラン | 1回50mg 1日200mg以内 効果不十分な場合2時間以上空けて服用可能 | [経口薬]約1.8時間 [注射]約0.18時間 [点鼻]約1.30時間 | [経口薬]約2.2時間 [注射]1.71時間 [点鼻]約1.87時間 | 胸部圧迫感、眠気、めまい、悪心等 | 中等度~重度(即効性、剤形豊富) |

| マクサルト | 1回10 mg 1日20mg以内 効果不十分な場合2時間以上空けて服用可能 | [錠剤]約1時間 [口腔内崩壊錠]約1.3時間 | [錠剤]約1.6時間 [口腔内崩壊錠]1.7時間 | 傾眠、めまい、倦怠感、胸部違和感等 | 中等度~重度(即効性、効果短い) |

| レルパックス | 1回20 mg 1日40mg以内 効果不十分な場合2時間以上空けて服用可能 | 約1時間 | 約3.2時間 | 傾眠、めまい、ほてり、口内乾燥等 | 中等度~重度(作用発現早い) |

| ゾーミック | 1回2.5 mg 1日10mg以内 効果不十分な場合2時間以上空けて服用可能 | [錠剤]約2.4時間 [口腔内崩壊錠]約2.9時間 | [錠剤]約2.4時間 [ 口腔内崩壊錠]約2.9時間 | 傾眠、めまい、悪心、胸部違和感等 | 中等度~重度(口腔内崩壊錠あり) |

| アマージ | 1回2.5 mg 1日5 mg以内 効果不十分な場合4時間以上空けて服用可能 | 約2.68時間 | 約5.05時間 | 傾眠、めまい、ほてり、悪心等 | 中等度~重度(効果持続最長) |

イミグラン

イミグランは、最も早くから使われているトリプタン系製剤であり、現在も幅広く使用されている。

剤形も豊富で、飲み薬、点鼻薬、注射薬と、患者の状態や発作のタイプに応じて使い分けが可能である。

特に注射薬は、数分以内に効果が現れるほど即効性に優れており、吐き気が強くて薬が飲みにくい時や、少しでも早く症状を抑えたい時に適している。

一方で、副作用が比較的多いという特徴もある。

『片頭痛ガイドライン』でも「副作用(倦怠感、脱力感、悪心・嘔吐、眠気など)が多いことが問題点である」と明記されており、他のトリプタン製剤と比べても副作用の頻度が高いとされている。

また、胸が圧迫されるような感覚や、不快感はイミグランで比較的よくみられる副作用である(※ただし、通常は一時的で重いものではない)。

このように、イミグランは多様な剤形を持つ一方で、副作用の出やすさにも注意が必要な薬剤である。

マクサルト

即効性があり効果発現が早い薬剤である。一方で、体内からの消失も早いため、作用時間は比較的短い。

β遮断薬のインデラルを併用している場合は禁忌である。これは、インデラルがマクサルトの代謝を妨げ、血中濃度を上昇させるためである。インデラル服用中、あるいは中止後一定期間(特に徐放製剤の場合は中止後48時間以内)においては、マクサルトを使用してはならない点に注意が必要である。

レルパックス

比較的早く効果が現れることが特徴であり、「効きが強い」と感じる患者も多いトリプタン製剤である。

CYP3A4という酵素で代謝されるため、グレープフルーツジュースとの併用には注意が必要である。グレープフルーツにより代謝が妨げられることで、血中濃度が上昇し、副作用のリスクが高まる可能性がある。

また、授乳中の使用に関しては、母乳中への移行が少ないとの報告があり、比較的安全性が高いと考えられている。

ゾーミック

効果の発現までにやや時間を要する傾向がある。

この薬は、CYP1A2によって分解・代謝される。

そのため、CYP1A2阻害薬と一緒に使うと、 薬が体の中に長く残ってしまい、副作用のリスクが高くなる可能性がある。そのような場合には、1日の最大投与量を5mgまでに減らすなど、用量の調整が必要になる。

アマージ

トリプタン製剤の中でも最もゆっくり吸収される薬剤である。一方で、作用が長く持続し、再発頭痛が少ないことが特徴である。

特に、発作が長引きやすい月経関連片頭痛に対して有用とされている。

トリプタン系薬剤の使用上の注意点

トリプタン製剤は片頭痛に対して有効な治療薬であるが、血管を収縮させる作用をもつため、心血管疾患を持つ患者には注意が必要である。

特に

- 狭心症

- 心筋梗塞

- 重度の高血圧

などの虚血性心疾患の既往歴がある患者に対しては禁忌とされており、投与すべきではない。

これらの患者にトリプタンを投与すると、心臓への負担が大きくなり、重篤な副作用を引き起こすおそれがあるためである。

健康な人にも注意が必要な理由

心疾患の既往がない健康な人であっても、ごくまれに重篤な心血管イベントが発生することがある。

したがって、初回投与時には患者の体調や症状の変化を注意深く観察することが望ましい。

服用後によくみられる症状

- 胸部の圧迫感

- 咽頭部の違和感(のどの違和感)

などを訴えることがある。これらの症状は、通常一過性であり、重篤な心疾患を意味するものではないとされる。

使用頻度と薬物乱用頭痛(MOH)

トリプタンを頻回に使用すると、薬物乱用頭痛(MOH)を引き起こすおそれがある。

効果が見られないにもかかわらず、何度も追加で服用することは避けなければならない。

使用の目安として、トリプタンの使用は月に10日未満に抑えるよう指導することが望ましい。

後ほど薬物乱用性頭痛について説明する。

副作用と安全対策

副作用として眠気が比較的頻繁にみられるため、服用中は車の運転や危険作業を避けるよう患者へ説明する必要がある。

片頭痛は、ズキズキとした拍動性の頭痛を特徴とし、日常生活に大きな影響を与える。診断には詳細な問診が必要であるが、症状の一端を確認する簡便な方法として「おじぎテスト」がある。

おじぎテストの方法

ゆっくりとおじぎ(頭を前に下げる動作)をする。

この動作によって頭痛がどう変化するかを確認することで、片頭痛の可能性を簡易的に見極める手がかりとなる。

判定のポイント

- おじぎで頭痛がズキズキと強くなる場合:片頭痛の可能性が高い

- 痛みに変化がない場合:緊張型頭痛など、別のタイプの頭痛の可能性がある

片頭痛では、脳の血管が拡張している状態にあり、血流の変化が痛みに影響する。おじぎの動作により一時的に頭部への血流が増すため、拍動性の痛みが悪化することがある。

注意点

おじぎテストはあくまで補助的な評価法であり、これのみで片頭痛と診断することはできない。

確定診断には、頭痛の性質、持続時間、伴う症状(吐き気、光や音への過敏など)をふまえた専門的な問診と診察が必要である。

予防

予防療法が適応となる患者

- 月に2回以上片頭痛発作がある者

- 月に3日以上、生活に支障をきたす頭痛がある者

- 急性期治療薬が無効あるいは使用困難な者

- 片麻痺性片頭痛など、神経学的障害のリスクを伴う特殊な片頭痛を有する者

予防療法の目標

- 発作頻度の減少

- 痛みの強度および持続時間の短縮

- 急性期治療薬への反応性の向上

- 日常生活機能の改善およびQOLの向上

予防薬は以下のような薬理分類に分けられ、それぞれ一定のエビデンスが存在する。

- β遮断薬:インデラル、セロケン

- 抗てんかん薬:デパケン、トピナ

- 抗うつ薬:トリプタノール、SSRI/SNRI

- Ca拮抗薬:ミグシス

- ACE阻害薬およびARB:ロンゲス、ブロプレス

- CGRP関連薬:エムガルティ、アジョビ、アイモビーク

これらの薬剤は患者の背景、併存疾患、副作用などを考慮して選択すべきである

治療期間および評価

予防療法は、効果判定のため最低2か月間は継続が必要であり、有効であれば3~6か月以上継続することが望ましい。長期に安定していれば、減量や中止を検討することが可能である 。

CGRP抗体薬

CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)は、片頭痛の病態において中心的役割を担う神経ペプチドであり、血管拡張、炎症惹起、疼痛伝達などに関与している。

これを標的とした生物学的製剤には以下の2系統が存在する。

抗CGRP抗体:CGRP自体を中和(エムガルティ、アジョビ)

抗CGRP受容体抗体:CGRP受容体を阻害(アイモビーク)

適応と対象患者

- 他の予防薬が無効または使用困難な難治性片頭痛患者

- 高頻度の慢性片頭痛患者

- 複数の予防薬に副作用が出現した症例

- 頻回の発作により生活の質(QOL)が著しく低下している者

効果

以下の果は複数の第III相臨床試験によって実証されている。

- 月当たりの片頭痛日数の有意な減少

- 発作の強度や持続時間の軽減

- 急性期薬剤の使用回数の減少

- QOLの改善およびADLの向上

| 薬剤名 | タイプ | 投与頻度 | 特徴 | 皮膚をつまみ有無 | デバイス保持 |

| アイモビーク | 抗CGRP受容体抗体 | 4週間に1回1本 | 初の受容体標的薬 | 必要 | 注射後保持しなくて良い |

| エムガルティ | 抗CGRP抗体 | 初回2本 以降月1回1本 | 効果発現が早い 注射部位反応少 | 推奨 | 注射後保持しなくて良い |

| アジョビ | 抗CGRP抗体 | 4週間に1回1本 または 12週間毎1回3本(病院のみ) | 投与スケジュールが柔軟 | 推奨 | 注入完了時のカチッとなった後も10秒押し当てたまま。 |

共通事項

- すべて片頭痛予防薬として開発・承認された生物学的製剤である。

(現時点では緊張型頭痛、群発頭痛などには適応外である。) - 急性期治療薬との併用が可能であり、薬剤の使用過多による頭痛のリスクを軽減できる可能性がある。

エムガルティ

- 日本初の抗CGRP抗体薬

- 初回のみ2本投与、以後は月1回(1本)

- 液量少なめ(1.0mL)で注射部位反応も少なめ

- ボタン式で操作簡単

アジョビ

- 4週間に1回、1本注射もしくは12週間に1回、3本注射

- 液量多め(1.5mL)→腫れ・しこりがやや出やすい

- 押し当てるだけで注射できるが、10秒保持が必要

- 10秒数えるのを忘れがちなので、しっかり説明を

アイモビーグ

- CGRP「受容体」をブロックする唯一の薬

- 便秘がやや多い(5.3%)→重度になるケースもあり

- 注射は月1回。皮膚をつまんで注射が推奨

- ボタン式のオートインジェクター

投与の実際

- 初回は医療機関での導入が推奨されており、2回目以降は在宅自己注射も可能な設計がなされている。

- 投与開始後、少なくとも3か月間の経過観察にて、発作頻度・急性期薬の使用頻度・QOL改善などを評価し、継続可否を判断する。

- 効果が不十分な場合は、他のCGRP抗体への切り替えも選択肢として考慮されている。

薬物乱用頭痛とは?

片頭痛や緊張型頭痛といった一次性頭痛を持つ患者が、急性期治療薬を過剰に使用し続けることで、慢性的な頭痛に陥る状態である。

国際頭痛分類第3版(ICHD-3)では、以下のように診断基準が定められている

以下すべてを満たす場合、MOHと診断される。

- 一次性頭痛(例:片頭痛や緊張型頭痛)がある

- 過去3か月間にわたって、1か月のうち15日以上頭痛がある

- 頭痛を治療する薬を特定の回数以上使用している

- この頭痛が、ICHD-3で定義された他の病気では説明がつかない

どれくらいの頻度で薬を使うと「乱用」となるか?

ICHD-3の基準では、以下のように薬の種類ごとに使用頻度の目安がある

| 薬の種類 | MOHの可能性がある使用頻度(1か月あたり) |

| トリプタン・エルゴタミン・複合鎮痛薬 | 10日以上 |

| 単剤の鎮痛薬(アセトアミノフェン、NSAIDsなど) | 15日以上 |

| さまざまな薬剤を併用している場合(例:トリプタン+NSAIDs) | 合計10日以上 |

「毎週2~3回飲んでる」くらいでも、注意が必要!

治療はどうするのか?

治療の基本は、原因となる薬剤の使用を中止または減量することである。ただし、一気に中止するとリバウンドによって頭痛が悪化することがあるため、医師の管理のもとで段階的に行うのが望ましい。

- 原因薬の中止または減量

- 予防薬の導入(例:抗うつ薬、抗てんかん薬、CGRP製剤など)

- 生活習慣の見直しおよび頭痛ダイアリーによる記録の継続

また、症状が重篤な場合には入院による治療が必要となることもある。

治っても油断は禁物である。

残念ながら、MOHは再発しやすいことが知られている。治療後1年以内に約30%が再発するというデータも存在する。

そのため、治療後も以下の対応が重要である

- 頭痛日記による服薬状況の継続的な把握

- 予防薬の継続的な服用

- 必要に応じた早期の受診

群発頭痛とは

群発頭痛とは、極めて激烈な片側性の頭痛発作を特徴とする一次性頭痛である。発作は毎日ほぼ決まった時間に起こることが多く、1回の発作は15分から3時間ほど持続する。痛みは目の奥をえぐられるように強く、流涙、結膜充血、鼻閉、鼻漏などの自律神経症状を伴う。

本疾患は主に20~40歳代の男性に多くみられ、1日の中で数回、一定期間に集中して発作が出現するため「群発期」と呼ばれる。発作と発作の間に無症状期間がある場合を「反復性群発頭痛」、それがないものを「慢性群発頭痛」と分類する。

原因

- 視床下部の異常

視床下部は体内時計を調整する脳の中枢であり、群発頭痛発作時にはこの部位が異常に活動していることが確認されている。これが発作の引き金となる。 - 三叉神経と副交感神経の活性化

三叉神経が強く刺激されると、副交感神経が働き、涙、鼻水、目の充血といった症状があらわれる。 - 神経ペプチドの関与

発作時にはCGRPやVIPなどの神経ペプチドが上昇し、血管拡張を引き起こす。これが痛みの増強に関与していると考えられる。

以上のように、群発頭痛は視床下部の異常な活動を起点とし、三叉神経・自律神経系・血管拡張作用を持つ神経ペプチドなどが複雑に関与して発症する病態である。

急性期治療

群発頭痛の発作は急速に始まり短時間でピークに達するため、即効性のある治療が求められる。主な急性期治療薬は以下の通りである。

- イミグラン皮下注射:最も即効性が高く、第一選択である。1日2回まで使用可能。

- 高濃度酸素吸入療法:12L/分以上の酸素を非再呼吸マスクで吸入する。副作用が少なく安全性が高い。

内服薬は作用発現までに時間がかかるため、群発頭痛の急性期には不適切である。

発作期の予防療法

発作期における予防的治療は、発作の頻度や強度を軽減し、QOLの改善を図る目的で行われる。以下の薬剤が主に使用される。

- ワソラン:最も広く使用される予防薬である。心電図モニタリングが必要。

- ミグシス:Ca拮抗薬の一つで、日本で承認されている。眠気に注意。

- プレドニン:短期使用で即効性がある。導入時に有効。

- リーマス:特に慢性群発頭痛に対して使用される。血中濃度の管理が必要。

その他、トピナやデパケンなどの抗てんかん薬も併用されることがあるが、エビデンスは限定的である。

①片頭痛の基本メカニズムを理解することが重要である。

②急性期治療と予防療法の使い分けが治療効果を左右する。

③患者の背景に応じた薬剤選択と薬物乱用頭痛(MOH)への配慮が求められる。

片頭痛の治療では、「つらいときにすぐ効く薬(急性期治療)」と、「発作を減らすための薬(予防治療)」をうまく組み合わせることが、毎日の生活を少しでもラクにするカギになります。

とくにトリプタン系薬剤の正しい使い方や、最近注目されている抗CGRP抗体製剤を使った予防治療について、薬剤師としてしっかり理解し、わかりやすく患者さんに伝えることがとても大切です。

説明のときは、「専門用語ばかり」にならないように気をつけながら、

「なぜこの薬が必要なのか」

「どう使えば効果的なのか」

を、患者さんに寄り添う気持ちで丁寧に伝えていけたらいいですね。

この記事が、日々の業務の中で少しでもお役に立てば嬉しいです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

コメント