かつて、睡眠薬といえば「ハルシオン」や「レンドルミン」といった薬が主流でした。

しかし近年、処方の傾向は変わりつつあります。

「ロゼレム」「ベルソムラ」「デエビゴ」など、依存性や副作用のリスクを抑えた新しいタイプの睡眠薬が、日常診療でもよく使われるようになってきました。

「副作用が少ない」「食事の影響を受ける」──そんな表面的な特徴はある程度知られていますが、

いざ患者さんに説明しようとすると、「どんなしくみで眠くなるのか?」をわかりやすく伝えるのは意外と難しいと感じることはありませんか?

私自身も、服薬指導の現場で同じような課題を感じてきました。

そこで今回は、「ロゼレム」「ベルソムラ」「デエビゴ」の作用機序を中心に整理し、

それぞれの薬の特徴、そして現場で使える服薬指導の伝え方について、具体的に解説していきたいと思います。

第1回は、3剤の全体像をわかりやすく比較しながらお話しします。それぞれの添付文書、インタビューフォームの情報がメインです。次回は、ベルソムラとデエビゴを中心に、勉強会の資料やメーカーのサイトから詳しく掘り下げていく予定です。

- ロゼレム、ベルソムラ、デエビゴの作用機序

- 推奨される服用タイミング

- 特徴

- ベルソムラとデエビゴの違い

- 服薬指導例

ロゼレム

作用機序

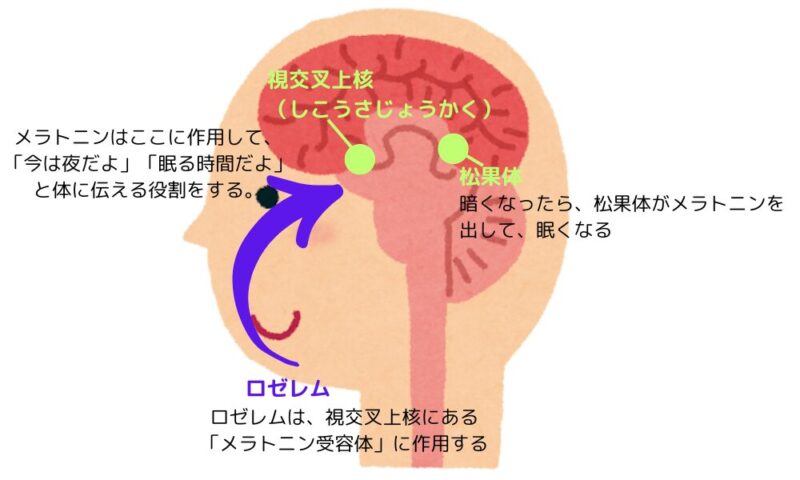

メラトニンは、朝起きて夜に眠るという生活のリズムを整え、夜になると自然に眠くなるように働くホルモンである。

このホルモンは、メラトニン受容体と呼ばれる「MT1受容体」および「MT2受容体」に作用する。

MT1受容体は主に「今すぐ眠るためのスイッチ」として働き、MT2受容体は「昼と夜の切り替えを整えて、睡眠のタイミングを決めるスイッチ」としての役割を持つ。

メラトニンがこれらの受容体に結合することで、脳の中で眠りをつかさどる部分が働きはじめ、自然と眠くなってくる。

また、メラトニンの働きによってリラックスした状態が生まれ、それに伴い副交感神経(リラックスの神経)が優位になり、自律神経のバランスが整う。

ロゼレムは、メラトニン受容体に作用する薬剤であり、メラトニンと同様にMT1およびMT2受容体に結合する。

特に、MT1受容体に対して強い親和性を持ち(※Ki値:14.0 pmol/L)、MT2受容体にも一定の親和性を示す(Ki値:112 pmol/L)。

これにより、自然な入眠を促す効果が期待される。

また、ロゼレムはGABAやセロトニン、ドパミンなど、ほかの神経に関係する受容体にはほとんど反応しない(通常使う濃さでは効かない)。 そのため、よく使われるベンゾジアゼピン系の睡眠薬のように、脳を強く眠らせるわけではないので、「くせになりやすさ(依存)」が少ない。ベンゾジアゼピン系の薬は、GABAという脳を落ち着かせる物質の働きを強めることで眠らせるため、長く使うと脳が薬に頼りやすくなり、薬がないと眠れない状態になりやすい。一方、ロゼレムは自然な眠りを助けるだけなので、こうした依存の心配が少ない。しかも、眠気を無理に起こすような作用ではないため、「朝起きたときのだるさや眠気」も少ないというメリットがある。

Ki値とは、薬がどれくらい強く受容体にくっつくか(=結合する力)を表す数値である。

薬が半分の受容体を占めるのに必要な濃度を示している。

つまり「低いほど結合が強い」ということである。

たとえば

- Ki値が 14.0 pmol/L → とても強くくっつく(親和性が高い)

- Ki値が 112 pmol/L → そこそこくっつく(親和性はあるがやや弱い)

このことから、「まずは眠りにつくこと(MT1)に強く働く薬」だと分かる。

推奨される服用タイミング

就寝30分前

ロゼレムは、空腹のときに飲むと、約45分後に血液中の濃度が一番高くなる(Tmax)。そのため、寝る30分くらい前に飲むことで、ちょうど眠るタイミングに薬が効き始め、よりスムーズに眠れるようになる。

就寝直前(例:5分前)の服用では、薬物吸収が間に合わず効果が遅れる可能性がある。

高齢者や代謝が遅い人では、薬が体に長く残りやすく、翌朝まで眠気が残ることがある。その場合は、就寝1時間前に服用することで、朝の眠気を軽くできる可能性がある。ただし、基本的には「就寝30分前の空腹時服用」が推奨されている。

空腹時

ロゼレムを食後に服用すると、体内に取り込まれるスピードが遅くなり、効果が出るまでに時間がかかることがある。

具体的には、薬そのもののCmaxが約16%、活性代謝物のCmaxの濃度が約26%下がり、Tmaxも1時間ほど遅くなる。

AUCへの影響は大きくないが、効果の出るタイミングがずれる可能性があるため、就寝30分前に、夕食から2時間以上空けた空腹時に飲むのが望ましい。(ベルソムラのところで詳細を書くが食後2時間後の状態を“空腹時”とみなして試験が行われることが多い)

ちなみに、武田のホームページのロゼレムQ &Aには具体的に食後何時間開けるという記載はなかった。

添付文書には以下の文が書かれてある。

食後投与では、空腹時投与に比べ本剤の血中濃度が低下することがありますので、食事と同時または食直後の服用は避けてください。

なお、国内における用法は「就寝前」経口投与です。

食事のあとすぐに飲むと、薬が効き始めるタイミングが遅くなる。

Cmaxは下がる。

よって寝つきにくく感じる可能性がある。

夕食後から2時間以上あけ、就寝30分前に飲むのが理想的。

併用禁忌薬

ロゼレムの代謝は主に肝臓の酵素「CYP1A2」によって行われている。

フルボキサミンはCYP1A2を強く阻害する薬剤である。

この2剤を併用した場合、フルボキサミンによりロゼレムの代謝が著しく抑制され、血中濃度が大幅に上昇し眠気やふらつきが強く出るおそれがあるため、併用は禁忌である。

副作用

眠気、頭痛、めまい、倦怠感

これらの副作用は他の眠剤でも起こるものであり、特徴的なものではない。

即時効果の期待を避ける

ロゼレムの効果は、服用初期からあらわれる場合もあるが、最大の効果を得るには継続使用が必要である。

日本睡眠学会の診療ガイドラインでは、「3か月(約12週間)程度連続して服用することで、効果が最も大きくなる」とされている。

日本睡眠学会の診療ガイドライン

服薬指導例

ロゼレムは、眠くなるスイッチをそっと押してくれるお薬です。

自然な眠りを助けるタイプで、依存性が少ないのが特徴です。

飲むタイミングは、寝る30分前が目安です。

ただし、夕食の2時間後以降に飲むようにしてください。

食後すぐだと、効きにくくなることがあります。

副作用としては、朝の眠気やふらつきが出ることがあります。

ベルソムラ

作用機序

人間の脳には「オレキシン」という物質が存在し、これは目が覚めている状態を保つ重要な役割を担っている。オレキシンは、※神経伝達物質の一種であり、脳内で「まだ起きていたい」という指令を出す働きをする。この指令は、オレキシン受容体(OX1R、OX2R)という場所にオレキシンがくっつくことで発動する。

ベルソムラは、このオレキシン受容体に蓋をするような薬である。オレキシンが受容体にくっつくのを邪魔することで、「起きる」信号を弱め、脳を「睡眠モード」に切り替えやすくする。その結果、以下のような効果が期待できる

- 寝つきが良くなる(入眠困難の改善)

- 夜中に目が覚めるのを減らす(睡眠維持の改善)

簡単に言うと

ベルソムラは「目覚めスイッチ(オレキシン)」をオフにする。

その結果、自然に眠りやすくなる。

他の睡眠薬(例えばベンゾジアゼピン系)とは違い、ベルソムラは脳の「覚醒システム」を直接ターゲットにするので、より自然な眠気を促すと言われている。また、依存性のリスクが比較的低いのも特徴だ。

神経伝達物質とは、神経細胞同士が情報をやり取りするときに使う化学物質である。脳や神経では、電気信号によって情報が伝えられているが、神経細胞と神経細胞の間には「シナプス」と呼ばれる小さなすき間がある。このすき間を電気信号がそのまま飛び越えることはできない。

そこで、神経の末端から神経伝達物質が放出され、それが次の神経細胞の受容体に結びつくことで、信号を化学的に伝える仕組みになっている。いわば、電気信号をバトンのように受け取り、次の神経に手渡す仲介役が神経伝達物質である。

代表的な神経伝達物質には、気分の安定に関わるセロトニン、やる気や快感に関係するドパミンなどがある。そして今回のテーマであるオレキシンは、目を覚ました状態を保つ役割を担う神経伝達物質(より正確には「神経ペプチド」と呼ばれるタイプ)である。

オレキシンは、脳の視床下部で産生され、脳全体に信号を送ることで機能する。

主な働き

- 覚醒の維持

オレキシンは脳の覚醒系を活性化し、日中に眠くならないようにする。 - 睡眠と覚醒のリズム調整

昼間はオレキシンの働きが強く、夜になるとその働きが弱まり、睡眠へと移行しやすくなる。 - 食欲やエネルギーの調節

空腹時に「何か食べたい」と感じるのは、オレキシンの働きによるものである。あわせて身体のエネルギー消費も調整する。 - ストレスや興奮への対応

緊張時や興奮時にもオレキシンが活性化し、脳を覚醒・警戒モードに保つ。

オレキシン受容体

オレキシンは、脳内に存在するオレキシン1受容体(OX1R)およびオレキシン2受容体(OX2R)に結合して作用する。

(デエビゴのところでこの2つの受容体の違いについて説明する)

オレキシンと疾患

- ナルコレプシー

オレキシンの欠乏や受容体の異常により、突然眠りに落ちる「ナルコレプシー」が起こる。患者では、脳内のオレキシン量が著しく低下していることが確認されている。 - 不眠症

夜間にオレキシンの働きが強すぎると、脳が覚醒モードのままとなり、眠れなくなる。この場合、ベルソムラなどのオレキシン受容体拮抗薬が有効となる。

推奨される服用タイミング

就寝直前

添付文書に以下のことが書かれてある。

通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを就寝直前に経口投与する。

ロゼレムは「眠気を徐々に強める」性質があるため、Tmaxを基準に就寝30分前の服用が適切。

ベルソムラは効果が出るまで少し時間がかかるが、覚醒状態を即座に抑制し、眠気が急に出ることがあるため、飲んだらすぐに布団に入り、活動をやめる必要がある。

ちなみにTmaxは空腹時で約2時間(1~3時間)。

空腹時

ベルソムラと食事の影響について

空腹時と比較した場合の変化

| 食事の種類 | Cmax | AUC | Tmax |

| 低脂肪食摂取後(日本人データ) | 約23%上昇 | 変化なし | 約1時間延長 |

| 高脂肪食摂取後(外国人データ) | 約9%上昇 | 変化なし | 約1.5時間延長 |

ベルソムラは、空腹時と比べて食後に服用するとCmaxがやや上昇し、特に低脂肪食では上昇の程度が大きい傾向がある。

一方で、AUCはどの条件でも変化しない。

また、食事により薬の吸収が遅れ、Tmaxが遅くなることが確認されている。特に高脂肪食では1.5時間程度遅れる。

食事をしてからどれくらい経たないと服用してはいけないの?

2時間以上あけ、就寝直前に服用したら良いよ!

食事と同時又は食直後の服用は避けることとは書かれてあるが、はっきりと何時間とは書かれていない。

厚生労働省の医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「審査報告書(新しい薬が使えるようになる前に、国や厚生労働省がその薬について審査した内容をまとめた公式な文書)において、以下のように記載されている。

一般的に食後2 時間で胃での消化及び吸収はほぼ終了し、薬剤の吸収に及ぼす食事の影響もほぼなくなり空腹時と同じ状態と考えられることから、カットオフ値として 2 時間が選択された。

ふつう、食事をしてから2時間たつと、胃の中の食べ物はほとんど消化されて、薬に対する「食事の影響」もほとんどなくなる。つまり、空腹時と同じような状態になる。だから、「最低でもこれだけ時間をあけよう」という目安として“2時間”が選ばれた。

食後2時間後のデータを空腹時として扱って実験しているので、ベルソムラは食後2時間以上後に服用すれば安心だ。

食事(特に脂っこい食事)のあとすぐに飲むと、薬が効き始めるタイミングが遅くなる。

血中濃度の高さ(Cmax)は少し上がるが、効果が遅れて出るため、寝つきにくく感じる可能性がある。

夕食後から2時間以上あけ、就寝直前に服用する。

併用禁忌薬

ベルソムラは、主に肝臓の薬物代謝酵素「CYP3A」によって代謝される。

クラリスロマイシン(抗菌薬)やイトラコナゾール(抗真菌薬)などは、CYP3Aを強力に阻害する薬剤(強CYP3A阻害薬)であり、これらとベルソムラを併用すると、ベルソムラの代謝が著しく低下する。

結果として、ベルソムラの血中濃度が通常よりも大きく上昇し、その薬理作用が過剰にあらわれるおそれがある。

このような血中濃度の上昇は、強い傾眠、ふらつき、転倒リスクの増加、翌日への持ち越し効果(残眠感)など、安全性に重大な影響を及ぼすおそれがある。したがって、強CYP3A阻害薬との併用は禁忌とされている。

副作用

特徴的なのはレム睡眠増加による悪夢

再審査報告書に動物実験ではあるがレム睡眠増加の確認されている

翌朝の眠気(持ち越し効果)、眠気、頭痛

錠剤の安定性

湿気に弱く、服用直前にPTPシートから出す。一包化は不可で、分割・粉砕も禁止。

中途覚醒にも有効

オレキシンは、脳の中で作られる「目を覚まさせる物質」

夜中にもオレキシンが働きすぎていると、

「目を覚ませ!」という信号が脳に送られ続ける。

そのせいで、途中でパッと目が覚めてしまう(中途覚醒)ことがある。

ベルソムラはオレキシンをブロックすることにより、

- 脳がリラックスしたまま

- 夜中に無駄に目が覚めなくなる

- 眠りがずっと続く

服薬指導例

ベルソムラは、起きる信号(オレキシン)の働きを弱めて、脳を「睡眠モード」に切り替えやすくするお薬です。

寝つきをよくするだけでなく、夜中に目が覚めにくくなる効果もあります。

また、この薬は湿気に弱い(吸湿性がある)ので、PTP(銀のシート)から出さずに保管してください。

飲む直前に取り出してくださいね。

副作用としては、朝まで眠気が残ったり、ふらつきが出ることがあります。

デエビゴ

作用機序

デエビゴはベルソムラと同じく「オレキシン受容体拮抗薬」という種類に分類される。

ベルソムラと同様、オレキシン受容体に蓋をするような薬である。

オレキシンが受容体にくっつくのを邪魔することで、「起きる」信号を弱め、脳を「睡眠モード」に切り替えやすくする。その結果、以下のような効果が期待できる:

寝つきが良くなる(入眠困難の改善)

夜中に目が覚めるのを減らす(睡眠維持の改善)

ベルソムラとの違い

OX1R・OX2Rに対する結合の違い

オレキシン受容体拮抗薬には、「OX1R(オレキシン1受容体)」と「OX2R(オレキシン2受容体)」の2つのターゲットがある。

| 名前 | オレキシン1受容体(OX1R) | オレキシン2受容体(OX2R) |

| 結合しやすいオレキシン | オレキシンAのみ | オレキシンAとBどちらも |

| 主にある場所 | 扁桃体(感情の調節)など | 視床下部(睡眠・覚醒の調節)など |

| 関係する働き | 感情・ストレスとの関連が大きい | 覚醒の維持や睡眠との関係が強い |

デエビゴはOX2Rに対する結合が強く、OX1Rよりも高い親和性を示す。

※IC₅₀値から見ると、

- OX1R:6.1±1.4 nM

- OX2R:2.6±0.4 nM

ある薬が、体の中の特定の働きを「半分の強さ」にまで弱めるのに必要な濃さのこと。

IC₅₀値が小さいほど、少ない量で効く=強力な薬。

逆に、IC₅₀値が大きいと、たくさん使わないと効かない薬という意味になる。

ベルソムラはOX1RとOX2Rの両方に似たような強さで結合

IC₅₀値

- OX1R:12.0±2.8 nM

- OX2R:10.0±2.6 nM

まとめ表(IC₅₀値で比較)

| 薬剤名 | OX1R(nM) | OX2R(nM) | 特徴 |

| デエビゴ | 6.1 ± 1.4 | 2.6 ± 0.4 | OX2R優位の選択性 |

| ベルソムラ | 12.0 ± 2.8 | 10.0 ± 2.6 | OX1R・OX2Rにバランスよく作用 |

ポイント解説

- OX2Rは「覚醒の維持」に強く関与している受容体とされ、ここに強く作用することで入眠効果が現れやすくなると考えられている。

デエビゴはOX2Rへの選択性が高いため、「入眠がやや早くなる傾向」があるとされている(ただし個人差あり)。 - 一方、ベルソムラは覚醒系のバランス全体にアプローチする薬ともいえる。

この内容は、インタビューフォーム(薬効薬理)の情報に基づいいる。

推奨される服用タイミング

就寝直前

ベルソムラと同じで、効果が出るまで少し時間がかかるが、覚醒状態を即座に抑制し、眠気が急に出ることがあるため、飲んだらすぐに布団に入り、活動をやめる必要がある。

空腹時

デエビゴは、食事の影響を受けやすい薬である。

健康な成人にデエビゴ10mgを1回だけ服用してもらい、空腹時と高脂肪食をとった後での薬物動態が比べられた。

| Cmax | AUC | Tmax | |

| 空腹時 | 44.1 ng/mL | 472ng・h/mL | 約2時間 |

| 食後 | 63.9 ng/mL | 672ng・h/mL | 約6時間 |

- Cmaxは、空腹時で44.1 ng/mL、食後では63.9 ng/mLとなり、食後のほうが約1.5倍高くなった。

- AUCも、空腹時で472 ng・h/mL、食後では672 ng・h/mLと、約1.4倍に増加した。

- Tmaxは、空腹時で約2時間、食後では約6時間であり、食後ではゆっくりと吸収される傾向が見られた。

デエビゴのインタビューフォームより

どのくらいの時間を空ければ食事の影響がなくなるかについては明確に検討されていないが、国際共同第III相試験では、デエビゴ投与前の3時間以内の食事を禁止する規定で実施された。

食事のあとすぐに飲むと、薬が効き始めるタイミングが遅くなる。

Cmaxは少し上がるが、効果が遅れて出るため、寝つきにくく感じる可能性がある。

(ベルソムラと同じ)

併用禁忌

なし

クラリスロマイシン(抗菌薬)やイトラコナゾール(抗真菌薬)などCYP3Aを強力に阻害する薬剤(強CYP3A阻害薬)は併用注意。

副作用

特徴的なのはベルソムラ同様、悪夢

レム睡眠の増加とは関係が明確ではないが、脳の働きや睡眠のバランスの変化などにより悪夢が現れることがある。

翌朝の眠気(持ち越し効果)、眠気、頭痛

錠剤の安定性

吸湿性が低く、一包化可能。半錠・粉砕はメーカーは推奨していないが、多剤併用の患者に利便性が高い。

中途覚醒にも有効

ベルソムラのところで詳細を記載

服薬指導例

デエビゴは、起きる信号(オレキシン)の働きを弱めて、脳を『睡眠モード』に切り替えやすくするお薬です。

寝つきをよくするだけでなく、夜中に起きにくくなる効果もあります。

強い眠気を起こすのではなく、自然な眠りに近づけるようサポートしてくれるお薬です。

寝る直前に飲んでください。飲んだらすぐに横になりましょう。

副作用としては、日中の眠気やふらつきが出ることがあります。

ベルソムラとデエビゴの共通点

両者ともオレキシンをブロックして覚醒を抑え、自然な睡眠を促す。

従来の睡眠薬に比べ、依存性が低い。

寝つき改善と睡眠維持の両方に効果。

副作用は似ており、眠気や頭痛などが主だが、個人差あり。

ベルソムラとデエビゴの主な違い

受容体への効果

ベルソムラ:オレキシン受容体のOX1RとOX2Rにバランスよく作用。

デエビゴ:特にOX2Rに強く作用し、効果の発現が早い傾向。

まとめ

- ロゼレム、ベルソムラ、デエビゴは全て食事の影響を受ける。

- 食後に服用すると効果発現が遅れる。

- ベルソムラとデエビゴではデエビゴの方が入眠効果が高い。

- ロゼレムとベルソムラには併用禁忌があるので注意。

以上、ロゼレム・ベルソムラ・デエビゴの概要についてご紹介しました。

近隣の医療機関でも、これら3剤は新規の睡眠薬として選ばれることが多く、現場でも非常によく使われるようになってきています。

現代社会では、ストレス過多やスマートフォンの使用過多など、私たちの「眠り」を妨げる要因が増えています。さらに、加齢に伴う睡眠の質の低下も重なり、今後ますます睡眠障害の重要性は高まっていくことでしょう。

今回の内容が、日々の服薬指導等に少しでもお役に立てたなら幸いです。

次回は、ベルソムラ・デエビゴについて、他の睡眠薬との比較など、もう少し掘り下げてお届けする予定です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント