前回の記事では痛風が起こる仕組みや、それに使われる治療薬の種類・特徴について解説しました。痛風は繰り返す発作や生活の質の低下を引き起こすため、適切な薬剤選択が非常に重要です。なかでも、近年登場した新しい薬は、従来薬の課題を補うように設計されており、薬剤の進化を日々実感する場面も増えてきました。

今回はその中でも、比較的新しい選択肢である「ユリス」と「ウリアデック/トピロリック」に焦点を当て、それぞれの薬剤の特徴や違いを丁寧にご紹介します。新しい薬剤をしっかり理解することで、患者さん一人ひとりの状況に合わせた提案やフォローに繋がり、薬剤師としての対応力にも深みが出てきます。

日々の業務にすぐに活かせる内容を意識してまとめましたので、ぜひ最後まで読んで参考にしていただければと思います。

現在、ウリアデックとトピロリックの両名称で販売されているが、本記事では「トピロリック」で統一して表記する。

- ユリスとトピロリックの作用機序

- ユリスとユリノーム、ベネシッドの違い

- トピロリックとザイロリック、フェブリクの違い

- ユリス、トピロリックの効果と安全性

尿酸排泄促進薬

ユリス、ユリノーム、ベネシッド

尿酸産生抑制薬

トピロリック、ザイロリック、フェブリク

ユリス

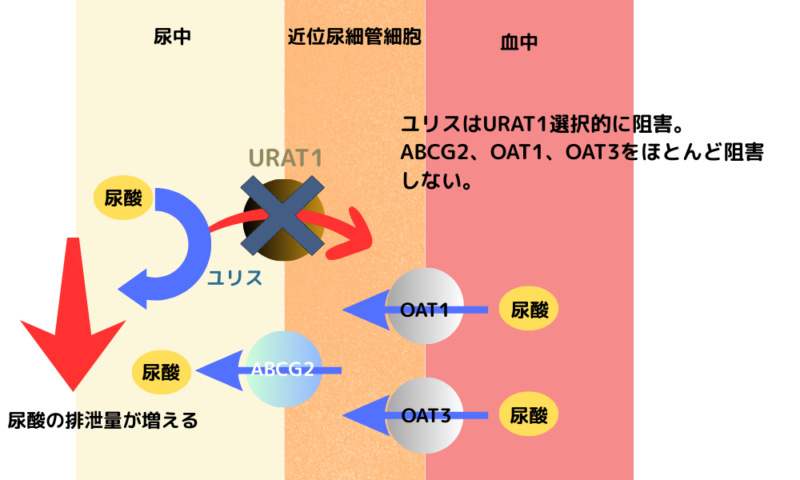

尿中への尿酸排泄を増やすことで、血液中の尿酸を下げる。

URAT1(尿酸トランスポーター)にだけしっかり効く(選択的)。

他の経路(ABCG2、OAT1、OAT3など)は妨げないため副作用が少ない。

ユリスの最適な投与量を決める試験

ユリスの後期第Ⅱ相試験では、用量ごとの有効性と安全性を検討するため、0.5~4mgの各群とプラセボ群で比較を行った。

その結果、用量が増加するにつれて尿酸値の低下効果が高まり、目標値(6.0mg/dL以下)を達成する割合が高かった。

2mg以上で多くの人が目標(尿酸値6.0mg/dL以下)に到達できた(74.4%)。4mg群では100%達成しており、用量依存的な効果が明確に確認された。

副作用(主に痛風発作)は、いずれの群でも大きな差はなく、安全性は許容範囲内であると判断された。

新しい薬は、いきなりみんなに使うことはできない。まずは順番に「試験」をしていく。

第Ⅰ相試験 → 少人数の健康な人に使って、安全かどうかを見る。

第Ⅱ相試験→ 少人数の患者さんに使って、効果がありそうか確認する。

第Ⅲ相試験→ 多くの患者さん(数百~数千人)に使って、以下をしっかり調べる。

- 本当に効果があるのか?

- 副作用は大丈夫か?

ユリスは用量依存的に尿酸値を低下させる薬剤であり、2mg以上が有効かつ安全な用量と考えられる。

ユリスの長期使用での効果と安全性

試験概要

高尿酸血症患者330名を対象に、ユリスを2mg/日(標準量)または4mg/日(高用量)で最大58週間投与し、効果と安全性が検討された。

結果

尿酸値の低下と持続性

- 2mg群:平均46.7%の尿酸値低下

- 4mg群:平均57.3%の尿酸値低下

いずれの群も、10週目以降も効果は安定して持続した。

目標値(6.0mg/dL以下)達成率

- 2mg群:92.3%

- 4mg群:100%

両群ともに非常に高い目標達成率を示した。

安全性

- 主な副作用:痛風発作・肝機能異常

- 副作用発現率:2mg群で9.7%、4mg群で20.9%

副作用は治療初期に多く見られたが、後半には減少傾向を示した。

ユリスは長期投与でも持続的な効果を示し、2mgで十分な効果が得られ、4mgでより確実な達成が可能である。副作用は初期に注意が必要であるが、次第に落ち着く傾向にある。

フェブリクと比較したユリスの非劣性試験

試験概要

対象は高尿酸血症の患者200名以上であり、ユリス群(最大2mg/日)とフェブリク群(最大40mg/日)の2群に分け、14週間の投与後に尿酸値の変化を比較した。

結果

尿酸値の低下率(主要評価項目)

- ユリス群:約42%の尿酸値低下

- フェブリク群:約44%の尿酸値低下

両群の効果には統計的に有意な差はなく、ユリス2mgはフェブリク40mgと比べて効果が劣らないことが確認された。

安全性・副次評価

- 副作用発現率:

ユリス群 16.2%、フェブリク群 16.8% - 痛風発作の発生率:

両群ともに 1%

いずれの項目においても、両薬剤の安全性に大きな差は見られなかった。

ユリス2mgはフェブリク40mgと同等の効果と安全性を有し、新たな選択肢として有用である。

ユリノームと比較したユリスの非劣性試験

試験概要

高尿酸血症患者を対象に、

ユリス(最大2mg/日)とユリノーム(最大50mg/日)を14週間投与し、

尿酸値の低下効果および副作用の発現状況を比較する試験が実施された。

結果

尿酸値の低下率

- ユリス群: 約 45.9% の低下

- ユリノーム群: 約 48.4% の低下

両群に統計的な有意差はなく、同程度の効果が認められた。

尿酸値の推移

両群ともに治療期間中を通じて安定しており、大きな変動は見られなかった。

副作用の発生率

- ユリス群: 6.9%

- ユリノーム群: 11.1%

ユリス群の方がやや低い傾向を示した。

痛風発作の発生

治療初期にやや多く発生したが、10週以降は減少傾向を示した。

ユリスはユリノームと同等の効果を持ち、安全性にも配慮した治療選択肢となりうる薬剤である。

ユリスの患者背景別効果と安全性まとめ

試験概要

対象は高尿酸血症の患者で、第Ⅱ相・第Ⅲ相試験の合計422例を対象に、ユリスを0.5〜4mg/日で投与し、病型や肝機能・腎機能などの背景別に尿酸値の低下率を解析した。

結果

尿酸値の低下率(主要評価項目)

- 病型別では尿酸排泄低下型の方がやや効果が高い傾向

- 肝疾患の有無・肝機能異常の有無・腎機能(eGFR)の違いによらず、いずれの背景でも安定した効果を示した

- 4mg投与では平均60%以上の尿酸値低下がみられた

安全性・副次評価

- 副作用発現率:16.6%

- 主な副作用は痛風発作(2.5〜5%)、肝機能値上昇、四肢不快感など

- 重篤な副作用や死亡例はなし

ユリスは、患者の病型や肝・腎機能にかかわらず安定した効果を示し、安全性にも大きな問題はなかった。背景に応じた幅広い患者に使用可能な新たな治療選択肢である。

ユリスは肝機能障害でも使える?薬物動態データを解説

試験概要

肝機能の異なる成人(正常・軽度・中等度・重度の肝機能障害)に対して、ユリス錠4mgを1回だけ投与し、薬物動態(Cmax、AUCなど)を比較。

結果

- Cmax(最大血中濃度)

- 軽度障害:正常の0.840倍

- 中等度障害:0.798倍

- 重度障害:0.747倍

- AUC(薬物暴露量)

- 軽度障害:正常の0.872倍

- 中等度障害:0.879倍

- 重度障害:0.758倍

一般的に肝障害があると、薬の代謝や排泄が遅れてCmaxやAUCが上昇することが多いが、ユリスではむしろCmaxやAUCが少し低下し、薬が体内にたまりすぎることや、効きすぎる心配は見られなかった。

肝機能障害があっても薬物動態への影響は軽微であり、通常通りの投与が可能であると考えられる。

ユリスは腎機能障害でも使える?薬物動態データを解説

試験概要

腎機能の異なる成人(正常・軽度障害・中等度障害)に対して、ユリス錠1mgを1回だけ投与し、薬物動態(Cmax、AUCなど)を比較。

結果

- Cmax(最大血中濃度)

- 軽度障害:正常の1.01倍

- 中等度障害:1.03倍

- AUC(薬物暴露量)

- 軽度障害:正常の1.15倍

- 中等度障害:1.22倍

腎機能が低下しても、CmaxとAUCは正常と大きな差がない。

腎機能障害があっても薬の血中濃度は安定しており、過度な蓄積は認められない。

ユリス錠は軽度~中等度の腎機能障害がある患者においても、薬物動態に大きな変化がないことが確認された。

したがって、通常の用量での使用が可能と考えられ、用量調整の必要性は低い。

ユリスのトランスポーター阻害作用を比較【in vitroデータ】

ヒトURAT1発現細胞を用いた尿酸取り込み阻害作用

IC₅₀値 = 薬が半分の効果を示す濃度

- ユリス:0.0372 μmol/L(=とても低い濃度で効く)

- ユリノーム:0.190 μmol/L

- ベネシッド:165 μmol/L

ユリスはURAT1に対する作用が最も強い(感受性が高い)

他の尿酸トランスポーター(ABCG2、OAT1、OAT3)への影響

| トランスポーター | IC₅₀値(μmol/L) | URAT1に比べた選択性 |

|---|---|---|

| ABCG2 | 4.16 | 112倍 |

| OAT1 | 4.08 | 110倍 |

| OAT3 | 1.32 | 35.5倍 |

ユリスはURAT1に非常に選択的に働くことが確認された。

比較:他薬との違い

- ユリノームやベネシッドはURAT1以外にも強く作用してしまい、選択性が低い。

- ユリノームのURAT1選択性:15.2〜16.5倍

- ベネシッドのURAT1選択性:わずか0.0144〜2.62倍

ユリスは、副作用リスクが低いと考えられる設計

その薬が、ある働きを「半分(50%)」に抑えるのに必要な濃度のことを「IC₅₀値」という。

- IC₅₀値が小さい(=少ない量で効く) → 効き目が強い

- IC₅₀値が大きい(=たくさん使わないと効かない) → 効き目が弱い

例えば

| 薬の名前 | IC₅₀値 | 意味 |

|---|---|---|

| 薬A | 0.03 μmol/L | かなり少ない量で効く(強く効く) |

| 薬B | 165 μmol/L | たくさん使わないと効かない(弱く効く) |

- ユリスは、尿酸の再吸収を担うURAT1をピンポイントで抑える薬

- 他のトランスポーターにはほとんど影響しない → 副作用が少ない可能性が高い

- ユリノーム、ベネシッドよりも、選択性が高く、安全性に優れる可能性あり

ユリスの効果は病型(尿酸排泄低下型/尿酸産生過剰型)で違う?

試験概要

尿酸排泄低下型と尿酸産生過剰型の患者に対し、ユリスを0.5mgから開始し、2週間ごとに段階的に増量。最大4mgまで投与し、14週間の治療を実施。

投与前後の血清尿酸値と尿中尿酸排泄量を比較した。

結果

血清尿酸値の低下率(14週後)

- 尿酸排泄低下型:約53%の低下

- 尿酸産生過剰型:約52%の低下

両群ともに同程度の尿酸値低下が確認された。

尿中尿酸排泄量の変化

- 尿酸排泄低下型:+約120mg/日

- 尿酸産生過剰型:+約170mg/日

いずれの病型でも尿酸排泄量が増加しており、ユリスの排泄促進作用が示された。

ユリスは、尿酸排泄低下型・尿酸産生過剰型いずれのタイプにおいても有効であり、病型を問わず使用可能であることが確認された。

病型が特定できない場合においても、幅広く適応できる治療薬といえる。

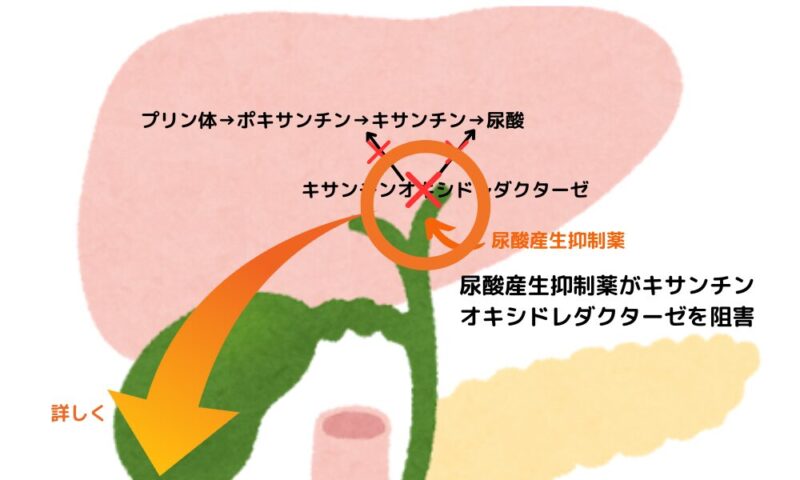

トピロリック

非プリン型のキサンチンオキシドレダクターゼ阻害薬に分類される。フェブリクと同様、選択的に尿酸産生を抑制する薬剤である。

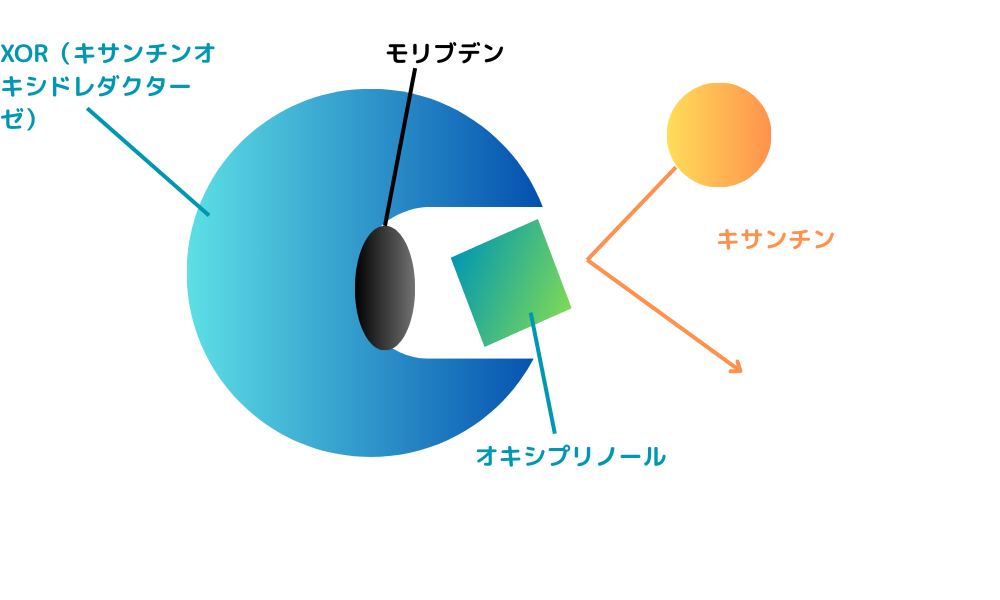

①:尿酸の生成機構

体内では、プリン体が分解されて尿酸が生成される。

この過程に関与する酵素がXOR(キサンチンオキシドレダクターゼ)であり、XORの作用によって尿酸が生成される。

②:XORに含まれるモリブデンの役割

XORの酵素活性には、モリブデンという金属が必要である。

モリブデンは反応の中心(活性部位)に存在し、ヒポキサンチンやキサンチンといった尿酸前駆体がここに結合することで、尿酸が生成される。

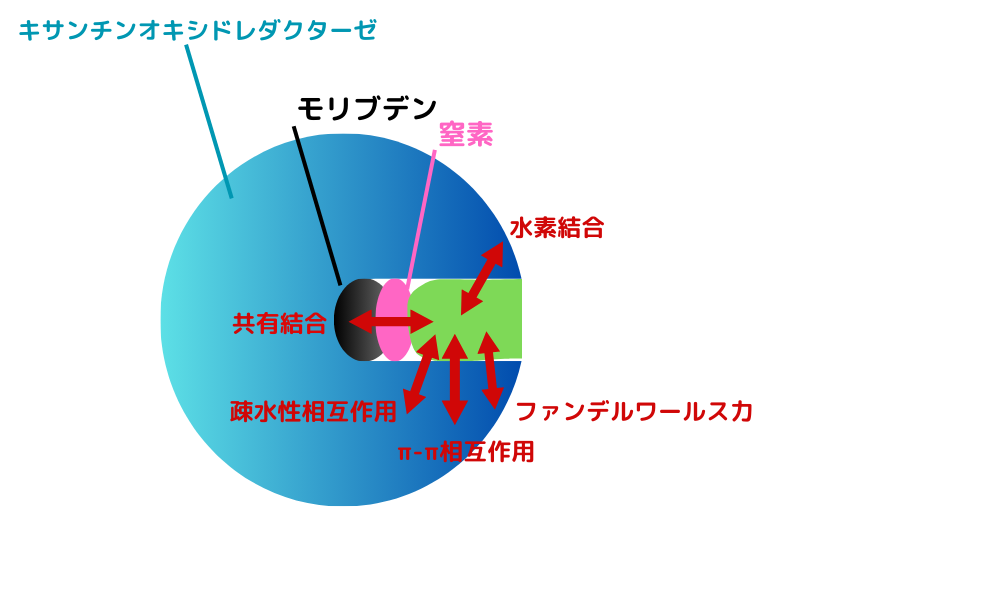

③:トピロリックの作用部位と結合様式

トピロリックは、モリブデンを含むXORの活性部位に選択的に結合する。これは、本来キサンチンなどの基質が結合すべき部位に、トピロリックが先回りして結合することで、酵素反応を阻害する仕組みである。

このとき、トピロリック分子内の窒素原子がXORのモリブデンと共有結合(不可逆的結合)を形成する。一方で、酵素内のアミノ酸残基とは可逆的な分子間相互作用も形成する。

すなわち、トピロリックは不可逆的な共有結合と可逆的な結合の両方の特性を併せ持つハイブリッド型阻害様式で酵素と結合し、強力かつ持続的な阻害作用を発揮する。

この安定した結合は、共有結合に加えて複数の分子間相互作用によって支えられている(→④で詳述)。

④:結合を支える分子間相互作用

トピロリックがXORと強固に結合するのは、共有結合に加えて複数の分子間相互作用が働いているためである。以下にその主な相互作用を示す:

- 共有結合:モリブデン原子とトピロリック分子の窒素原子が電子を共有し、強固に結びつく。

- 水素結合:電荷の偏りによる引力で分子同士が安定化される。

- 疎水性相互作用:水を避ける性質を持つ部分同士が集まりやすくなり、結合を助ける。

- ファンデルワールス力:分子が近接した際に自然に生じる弱い引力。

- π-π相互作用:芳香環同士が重なり合い、さらに安定した結合を形成する。

これらの複合的な相互作用によって、トピロリックはXORの活性部位に対して極めて強く、かつ安定的に結合することが可能となる。

⑤:尿酸生成の抑制

XORがトピロリックにより阻害されることで、尿酸の生成が抑えられる。

その結果として、血中尿酸値が低下する。

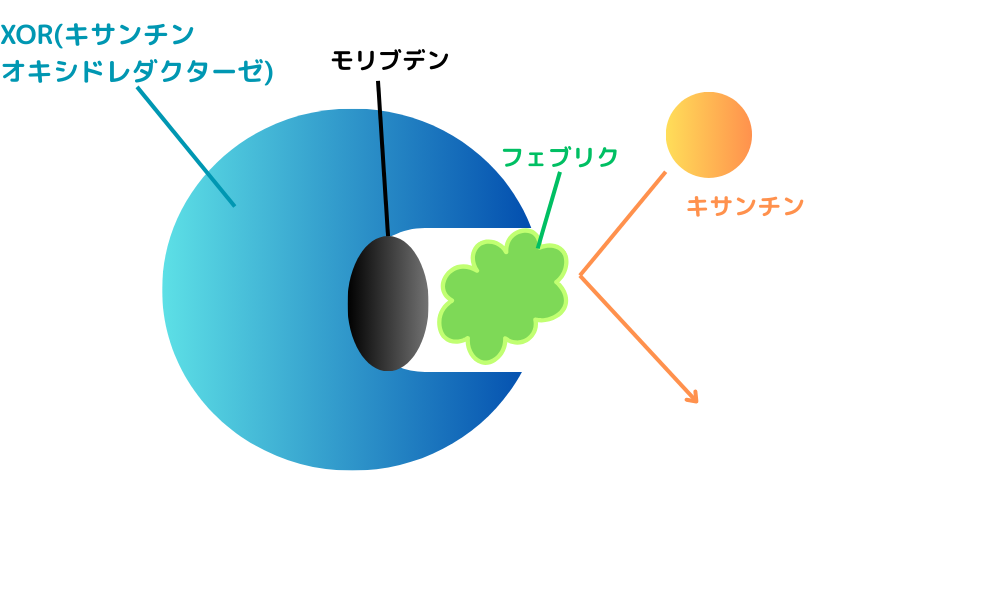

フェブリクとの違い

フェブリクもXORに結合して尿酸を下げますが、モリブデンに直接くっつくわけではない。

フェブリクはXORの近くに入り込み、キサンチンなどが結合できないようにブロックするタイプ。(可逆的阻害)。

一方でトピロリックはモリブデンそのものに共有結合でがっちり結びつくので、より強く安定した作用がある。

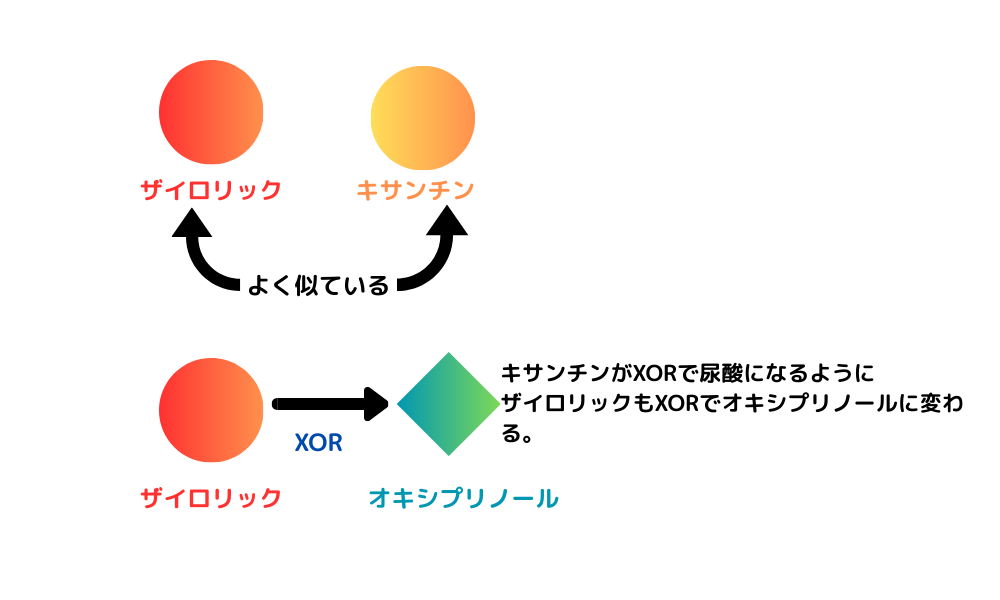

ザイロリックとの違い

ザイロリックは、キサンチンに類似した構造を有する薬剤である。

体内でXORにより代謝され、オキシプリノールという代謝物となる。

このオキシプリノールがXORに可逆的に結合し、その酵素活性を阻害する。

すなわち、ザイロリックは代謝された後にXORの働きを抑制するという間接的な阻害様式をとる。

一方で、トピロリックは代謝を受けることなく、直接モリブデン部位に結合することで、XORの酵素活性を抑制する。

用法用量

基本的な服用回数は1日2回で、朝と夕方に服用する点が特徴である。

通常は1回20mgを1日2回から開始し、効果に応じて増量し、維持量は1回60mgを1日2回とされている。最大用量は1回80mg、1日2回。

痛風発作は、血清尿酸値が上昇しやすい夜間から早朝および夕方に発生しやすい。よって、発作を予防するには、24時間を通じて尿酸値を安定的にコントロールすることが重要である。

トピロリックは、1日2回投与することで、尿酸値が上昇しやすい時間帯を含めて、尿酸値を1日中安定して低く保つことができる薬剤である。

実際に行われた試験では、同じ1日量でも1回投与より2回投与のほうが、24時間を通じて安定した尿酸値の低下を示し、変動も少なかった。これは、痛風発作の引き金となる尿酸値の急激な変動を防ぐうえでも有用であり、1日2回投与は理にかなった投与法であるといえる。

トピロリックの安全性は?長期使用の評価

試験方法

ウリアデックの安全性を確認するために、54週間にわたる長期の大規模調査が実施された。

本調査では、痛風および高尿酸血症の患者に対して、トピロリック(20mg、40mg、60mg)を1日2回服用させ、実際の医療現場において副作用の発現状況が詳細に観察された。

結果

ごく一部の症例で、ASTやALTの軽度な上昇、吐き気などの軽微な副作用が認められたものの、重篤な副作用は報告されていない。また、心機能や腎機能に対する明らかな悪影響も確認されておらず、トピロリックは比較的安全性の高い薬剤であると考えられている。

トピロリックは、長期的に使用しても安全性の高い薬剤である。

軽度の副作用が発現する可能性はあるものの、定期的な血液検査などのモニタリングを行うことで、患者は安心して治療を継続することが可能である。

トピロリックの尿酸低下効果は?実力を検証

試験概要

痛風を含む高尿酸血症の患者にトピロリックを使って、どのくらい尿酸値が下がるかを調べ、その効果が量によってどう変わるか、また、どの量がちょうどよいのかを検討する。

トピロリックの用量と効果の関係を調べた試験では、尿酸値8.0mg/dL以上の患者74名を3つの用量群(80mg、120mg、160mg)に分け、12週間投与した。

結果

用量が増えるほど尿酸値の低下効果が強くなり、120mg以上で多くの患者が6.0mg/dL以下を達成した。

ウリアデックは用量依存的に尿酸を下げる効果があり、120mg/日以上が有効と考えられる。

トピロリックの特徴と腎機能への影響

高尿酸血症の患者では、腎機能が低下していることが多く、治療に際しては注意が必要である。

久山町研究によれば、血清尿酸値が高いほど慢性腎臓病(CKD)やアルブミン尿などの腎障害のリスクが高くなることが報告されており、高尿酸血症が腎機能悪化の一因であることが示唆されている。

- 腎機能が低下していても効果がある

腎機能が正常な患者と同程度に、尿酸をしっかりと低下させる。 - 腎機能による効果の差が小さい

第2相および第3相試験の解析により、腎機能の程度にかかわらず、用量依存的に尿酸を低下させることが確認されている。 - 副作用の出現率も腎機能に左右されにくい

腎機能低下が副作用発現率に与える影響は明確に認められていない。 - 腎保護作用の可能性がある

中等度の腎機能障害を有する患者において、尿アルブミン/クレアチニン比(尿にどれくらいアルブミン(たんぱく質の一種)が出ているかを見る)が22週間で約33%低下し、腎臓への負担軽減が示唆されている。 - 腎機能にかかわらず用量調整が不要である

主に肝臓で代謝され、尿中への排泄はごくわずか(未変化体で0.1%未満)であるため、中等度までの腎機能低下があっても通常の用量で使用可能である。

上記は実際の臨床試験によって裏付けられている。以下に、代表的な試験結果を紹介する。

第3相試験(CKDステージ3の患者対象)

- 対象:中等度の腎機能障害(CKDステージ3)を有する患者

- 内容:トピロリック群とプラセボ群で比較

- 結果:血清尿酸値が有意に低下

尿中アルブミン/クレアチニン比(UACR)が33%改善し、腎臓への負担軽減が示唆された

エチュード試験(糖尿病性腎症を含む患者)

- 対象:糖尿病性腎症を含む腎機能低下例

- 内容:40mg群と最大160mgまで増量群で24週間比較

- 結果:両群で尿酸値が有意に低下

160mg群では尿アルブミン/クレアチニン比も有意に改善

→腎臓を守る効果があるかもしれない

eGFRの変化は有意ではなかった

UPWARD試験(早期の糖尿病性腎症を合併した患者)

- 対象:早期の糖尿病性腎症と高尿酸血症を有する患者

- 結果:4週目から尿酸値が低下し、28週で平均2.94mg/dLの有意な低下

eGFRの低下はトピロリック群で小さく、腎機能悪化抑制の可能性が示された

尿アルブミン/クレアチニン比に明確な差は見られなかった

トピロリックは、腎機能が低下している人や糖尿病による腎障害がある人でも使える安全性の高い薬である。

尿酸値をしっかり下げるだけでなく、腎臓の悪化を防ぐ可能性もあることが報告されており、腎臓への負担が少ない治療薬として注目されている。

まとめ

- ユリスは、URAT1を選択的に阻害し、尿酸排泄を促進する新しい薬剤。用量依存的に効果を発揮し、2mg以上が推奨量。

- トピロリックはXORを強力に阻害し、尿酸の生成を抑える薬剤。1日2回の投与で、1日中安定した尿酸コントロールが可能。

- どちらの薬も、腎機能や肝機能に左右されにくく、幅広い患者に使用可能。

- 従来薬との比較でも、効果・安全性ともに同等以上であり、新たな選択肢として期待される。

以上、今回はユリスとトピロリックについて、勉強会で頂いたパンフレットとメーカーのホームページをもとに詳しく解説しました。

両薬剤とも、非劣性試験を通じて従来薬に劣らない効果と安全性が示されていますが、あらためて作用機序に注目してみると、より選択性が高く、理にかなった構造になっており、「新しい時代の薬」という進化を感じさせられます。

私自身、文章だけでは覚えにくい部分もあるため、できるだけ図や表を使って視覚的に理解しやすくまとめてみました。少しでもみなさんの理解のお役に立てば嬉しいです。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

日々の服薬指導で、少しでもこの情報が役立ちますように。

コメント