かつて私が薬剤師として歩み始めた頃、貼付薬といえば心疾患用のニトログリセリン製剤や、咳を抑えるホクナリンテープくらいしか選択肢がありませんでした。それが近年では、パーキンソン病、泌尿器疾患、認知症といった多岐にわたる分野で、さまざまな貼付薬が登場し、治療の幅が大きく広がっています。

貼付薬は「目に見える」剤形であることから、服用状況の確認がしやすく、薬剤管理を行う側にとっても非常にありがたい存在です。介護を担うご家族やスタッフにとっても、飲み忘れや重複投与を防ぐうえで大きな助けとなります。

一方で、患者さんからは「一度はがれてしまったらどうすればいいの?」「切ってもいいの?」といった疑問の声も多く聞かれます。これらの質問に、的確でわかりやすい説明ができることは、薬剤師としての信頼にもつながります。

本記事では、こうしたよくある疑問に対して、患者さんに納得いただけるようなアドバイスができるよう、貼付薬に関するポイントをわかりやすく解説していきます。一緒に知識を深めていきましょう。

- 貼付薬は、一定の速度で有効成分が皮膚から吸収されるため、血中濃度が安定しやすく、効果が持続的かつ安定して得られる。

- 副作用が少ない

- マトリックス型とリザーバー型がある

- リザーバー型は切断はしてはいけない。

- 剥がれてきた時の対応はそれぞれ薬剤によって違う

- 保湿ケアが効果を保つためにも重要

- 支持体にアルミニウムが含まれているものに注意

貼付剤の利点と欠点

利点

- 健康な皮膚であれば一定に持続した血中薬物濃度を維持できる。

→モーニングサージ(朝、血圧が高くなる)、モーニングアタック(朝のアレルギー症状)が起こりにくくなる - 肝臓での分解(肝初回通過効果)を受けにくいため、薬の有効成分がより多く体内に届き、薬としての効果を高めやすくなる。

- 食事の影響を受けにくい

- 1日1回など用法がシンプル

- 消化器系の副作用を回避できる

- 副作用などで中止したいときは、剥がすだけで薬の作用を止められる

- 服用有無を視認できるため、アドヒアランスの向上につながる

- 嚥下が困難な小児や高齢者などの患者にも投与できる

欠点

- 皮膚に対する刺激性を有することがある

- 皮膚障害があると薬剤の吸収性が変化する恐れがある

- 貼付部位により吸収が異なる

- 剥がし忘れることがある

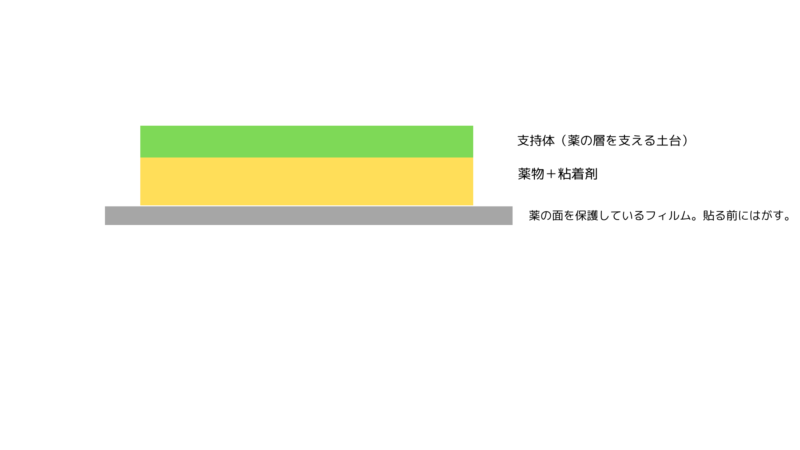

製剤の構造

マトリックス型(Matrix type)

特徴

- 粘着層に薬が均一に混ざっている。

- 薬が直接皮膚に接して吸収される。

- 構造がシンプルで薄い。

- 薬の放出が安定していて、貼っている間ずっと一定量が吸収される。

- 面積による用量調節が容易

- 素材が柔らかく密着性が高い

代表例

- ホクナリンテープ(気管支拡張薬)

- ハルロピテープ(パーキンソン)

- ビソノテープ(心疾患)

- ニュープロパッチ(パーキンソン・レストレスレッグス症候群)

多くの新しい貼付剤はこのタイプ。製造もしやすく、安全性も高い。

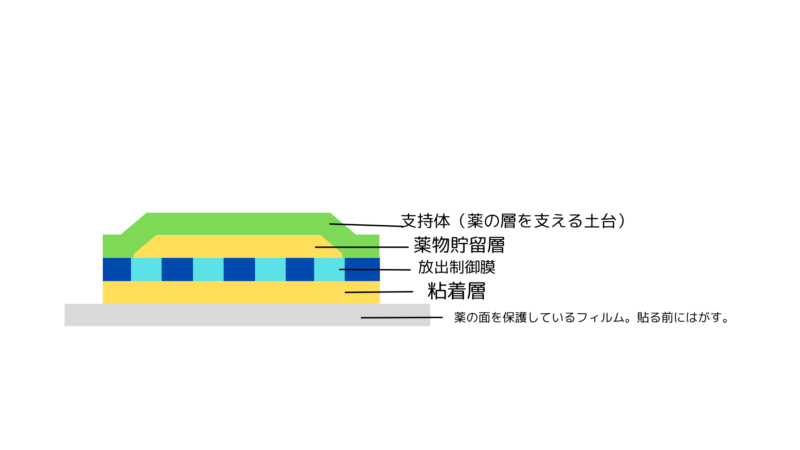

リザーバー型(Reservoir type)

特徴

- 液状またはゲル状の薬物を含有する薬物貯留層(リザーバー)と皮膚に粘着させるための粘着層の間に薬物を放出する制御する膜があり、この膜で薬物の放出をコントロールする。

- 放出速度のコントロールがしやすい反面、構造が複雑で厚みがある。

- 切断すると切断断面から成分が漏れるため切断不可

代表例

- ニトロダームTTS(狭心症)

切断について

上記で述べたように、リザーバー型貼付剤は、薬剤を貯留する構造(リザーバー)を有しているため、切断することで内部の薬剤が漏出する可能性がある。この薬剤漏出により、薬物の過量投与が生じ、全身性の副作用や接触部位への皮膚刺激などの有害事象を引き起こすおそれがある。

したがって、リザーバー型製剤は切断してはいけない。

マトリックス型製剤は、薬物が基材中に均一に分散されている構造を有しており、理論上は切断しても薬剤の放出特性が大きく変化しにくいとされている。そのため、リザーバー型と比較して切断使用が可能であると考えられている。

しかしながら、切断により粘着力が低下して剥がれやすくなる、皮膚からの吸収に影響を与える可能性がある、また切断後の有効性・安全性が十分に検証されていないといった理由から、切断使用を推奨しないと明示している製薬企業も存在する。

したがって、マトリックス型であっても、製剤ごとの添付文書や製造販売元の指針に従い、安易な切断使用は避けるべきである。

各製剤ごとの切断可否については、以降で詳しく解説する。

保湿

皮膚障害防止のためだけではない。

経皮吸収剤の吸収性は正常な皮膚を標準において設計されている。

つまり皮膚障害があると効果が出なかったり出過ぎたりする。

また、皮膚が乾燥していると剥がれやすくなる。

ヒルドイド(ヘパリン類似物質)は水分と油分がバランスよく含まれているので、肌にうるおいを与えつつ、貼付剤の粘着力をあまり妨げない。

そのため、貼付部位の保湿目的で使うのに適している。

一方で、白色ワセリンは油分100%の保湿剤。

肌に油の膜(フタ)を作る力はとても高いが、この膜が湿布などの粘着面にくっつきにくくなり、剥がれやすくなることがある。

日経DIではニベアソフトスキンケアクリームも推奨されていた。

特徴

- 水中油型の乳化クリーム(O/W型)

→ 水の中に油が混ざったタイプなので、さっぱりした使用感 - 保湿成分:グリセリン、ホホバオイル、ミネラルオイルなど

- 油分は控えめで、ベタつきにくい

日頃からのスキンケアが重要だよ

皮膚障害

刺激性とアレルギー性がある

刺激性のかぶれは、湿布を貼った際に赤みやヒリヒリが出るような、誰にでも起こりうる皮膚の反応である。これは、成分や物理的刺激によって皮膚が直接ダメージを受けた結果生じるものであり、免疫の関与はない。

刺激性:原因除去後1~2日で軽快

一方、アレルギー性のかぶれは、ある特定の物質に対して免疫が過剰に反応することで起こる。これはT細胞という免疫細胞が関与するIV型遅延型アレルギーと呼ばれる反応であり、症状が出現するまでに時間を要するのが特徴である。

アレルギー性:症状が一度出ると2~3日ほど持続することが多い。体が一度アレルゲン(原因となる物質)を覚えてしまうため、再びその物質に触れると、繰り返し同じような反応が起こるのが特徴である。また、かぶれは接触部位を超えて広がる傾向があり、次第に範囲が拡大することもある。

ただし刺激物質とアレルギー性の鑑別にはパッチテストが必須であり、症状のみでの判断は危険。

心疾患治療薬

フランドルテープ(マトリックス型)

バソレーターテープ(マトリックス型)

ニトロダームTTS(リザーバー型)

硝酸薬は貼付後は最高血中濃度に到達するまで1~2時間かかる。

AEDを使用する際は電極パットの装着部位にある全ての貼り薬、ネックレスを除去。

→右上、左下を避けて貼付

金属(ネックレスなど)は電気の流れを妨げ、貼り薬(特にニトログリセリンなど)は火傷やショートの原因になる。

| 製品名 | 適応 | 用法・貼付部位 | 切断の可否 | 剥がれた時の対処方法 | 貼り忘れの対処方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| フランドルテープ | 狭心症、心筋梗塞(急性期除く)、虚血性心疾患 | 1枚/24〜48時間ごと(胸部・上腕部・背部) | 記載なし | 再貼付可能。 | 貼り忘れに気づいたらすぐに新しいものを貼り、次回は通常通り貼付する。 |

| バソレーターテープ | 狭心症 | 1枚/日(胸部・腰部・上腕部) | 記載なし | 記載なし | 記載なし |

| ニトロダームTTS | 狭心症 | 1枚/日(胸部・腰部・上腕部) | 不可 | 一度はがすと付着力が低下するため、はがれた場合は新しいものに貼りかえる。 | 記載なし |

フランドルテープは貼り直しOK

フランドルテープは貼り直しが可能である。

健康な人にこのテープを4回貼り直して試験したところ、最初に貼ったときと同程度の粘着力が維持されていたというデータがある。

フランドルテープQ &A

粘着面に角質細胞が付着しにくいように開発されており、剥がれても粘着力が落ちにくく複数回貼り直せる。

ニトロダームTTSには支持体にアルミニウムが含まれている。

① AED(自動体外式除細動器)使用時の危険性

アルミニウムなどの金属を含む支持体が体内にある場合、AEDによる電気ショックにより金属が高温になったり、電流が集中したりする可能性がある。その結果、支持体が破裂する危険性がある。

② 高周波療法(例:神経ブロック)による温度上昇

高周波療法とは、電気の力を利用して体の深部を温め、血流を促進したり、痛みを和らげたりする治療法である。電気による刺激ではなく、体の内側からじんわりと温かくなる感覚が特徴である。支持体にアルミニウムなどの金属が含まれていると、そこに電気エネルギーが集中して局所的に発熱し、皮膚や筋肉などをやけどのように傷つけるリスクがある。

③ MRI検査による熱傷のリスク

MRI検査では、強い磁石や電気の力を用いて体内を撮影する。貼付薬などに金属が使用されている場合、その部分に磁石や電気の力が集中し、金属が熱くなってやけどの原因となることがある。

ビソノテープ(マトリックス型)

規格により適応が異なる

2mg 頻脈性心房細動

4mg 頻脈性心房細動 本態性高血圧症(軽症~中等症)

8mg 頻脈性心房細動 本態性高血圧症(軽症~中等症)

ビソノテープの添付文書より

ビソノテープ8mg=メインテート5mg

ビソノテープ4mg=メインテート2.5mg

| 製品名 | 適応 | 用法・貼付部位 | 切断の可否 | 貼り忘れの対処方法 | 剥がれた時の対処方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| ビソノテープ | 上記に記載 | 1枚/日 (胸部・上腕部・背部) | 記載なし | 気づいたらすぐ貼付。次回近ければ次回から。 | 絆創膏などで固定。 再度剥がれた場合は、次回貼付時間に新しいテープで対応。 |

ただし、ビソノテープは慢性心不全には適応がない。そのため、慢性心不全の治療目的でメインテートからビソノテープへ切り替えることは推奨されていない。

2019年に耐久性のあるアクリル系粘着剤に改良され、発汗による剥がれやすさが改善されている

認知症薬

イクセロンパッチ、リバスタッチパッチ(マトリックス型)

アリセプトやレミニールより消化器症状の副作用が少ない

維持量は18mg必須:18mg未満は有効用量ではない

| 製品名 | 適応 | 用法・貼付部位 | 切断の可否 | 剥がれた時の対処方法 | 貼り忘れの対処方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| イクセロンパッチ/リバスタッチパッチ | アルツハイマー型認知症 | 背部・上腕部・胸部に1日1回貼付 | 不可 | その時点で新しい製剤に貼り替え、翌日より通常通りの時間に貼り替える。 | 気づいた時点で貼付。 次回はいつもと同じ時間に。 4日以上貼らなかったら医師に相談。 |

抗パーキンソン薬

ニュープロパッチ(マトリックス型)

ハルロピテープ(マトリックス型)

「貼るだけ」で1日中効果が続く。血中濃度が一定に保たれるので、夜間〜早朝の症状にも対応しやすい。

適応の違い

ニュープロパッチ → パーキンソン病+レストレスレッグス症候群

※ただし、レストレスレッグス症候群は2.25mgと4.5mgのみ

ハルロピテープ → パーキンソン病のみ

ニュープロパッチは支持体にアルミニウムが含まれていたが、今はアルミニウムフリー→貼付したままMRIを受けられる。

貼付が認められている部位は多少違う。

| 製品名 | 適応 | 用法・貼付部位 | 切断の可否 | 剥がれた時の対処方法 | 貼り忘れの対処方法 |

| ニュープロパッチ | パーキンソン病、レストレスレッグス症候群 | 肩・上腕部・腹部・わき腹・臀部・太ももに1日1回貼付 | 不可 | 剥がれた場合は新しいテープを貼付。次回は通常の時間に貼付。 | 気づいた時点で新しいテープを貼付。次回は通常の時間に貼付。 |

| ハルロピテープ | パーキンソン病のみ | 胸部・腹部 ・わき腹・太もも・上腕部に1日1回貼付 | 切断時のデータなし | 剥がれた場合は新しいテープを貼付。次回は通常の時間に貼付。 | 気づいた時点で新しいテープを貼付。次回は通常の時間に貼付。 |

ニュープロパッチは、薬剤成分(ロチゴチン)が均一に混ぜ込まれたマトリックス型の貼付剤である。構造上は切断可能に見える製剤であるが、実際には切断によって薬の成分が固まり、粒(結晶)となって表面に現れることが報告されている。

このような変化が起こると、皮膚から薬が十分に吸収されにくくなり、結果として血液中の薬の濃度が低下するおそれがある。血中濃度が維持されなければ、薬の効果が十分に発揮されない可能性があるため注意が必要である。

したがって、ニュープロパッチはマトリックス型の貼付剤であっても、製剤の特性に十分配慮し、切断せずに使用することが望ましい製剤である

•

まずD受容体は5種類ある。

主に線条体のドパミンD2受容体を直接刺激し、ドパミン様に働き抗パーキンソン病効果を示す。

D3受容体は「報酬系」や「感情・認知のコントロール」に関係する部分である。

ニュープロパッチは

- ドパミン受容体にまんべんなく作用

- 衝動や依存に関係するD3受容体に偏りすぎない

- 副作用が少なく、安定した作用が期待できる

ハルロピテープは

- D2・D3など“ごほうび系”に強く作用

- D3の刺激が強く、ICD(ギャンブル・過食など)のリスクがやや高い

- 効果は強いが、若年者や衝動性の強い人では注意が必要

咳どめ

ホクナリンテープ(マトリックス型)

6ヶ月~3歳未満 0.5mg

3~9歳未満 1mg

9歳以上 2mg

効果が出るまで4~6時間かかる

ヴィアトリス ホクナリンテープQ &A

| 製品名 | 適応 | 貼付部位 | 切断 | 剥がれた時の対応 | 貼り忘れた時の対応 |

|---|---|---|---|---|---|

| ホクナリンテープ | 気管支喘息、慢性気管支炎など | 胸部・背部・上腕部 | データなし | 12時間以上→貼り直し不要 12時間以内→一部なら補強 剥がれが大きい・粘着弱い→貼り替え | 気づいたらすぐ貼付。次回は通常時間に貼替え |

貼ってから12時間で約74%が皮膚に移行(喘息患者のデータ)

健常成人でも患者でも吸収のされ方はほぼ同じ

健常成人では24時間で82~90%が皮膚に移行しているので

12時間で約85%くらい吸収が終わっているイメージ

→12時間経ったら貼り直す必要がない

抗アレルギー薬

アレサガテープ(マトリックス型)

半減期が長く、急な濃度上昇を起こさないので眠気が出にくい。

| 製品名 | 適応 | 貼付部位 | 切断 | 剥がれた時の対応 | 貼り忘れた時の対応 |

|---|---|---|---|---|---|

| アレサガテープ | アレルギー性鼻炎 | 胸部・上腕部・背部・腹部 | 記載なし | 途中ではがれたらすぐ新しいテープを貼付。次回はいつもの時間に貼替え。 | 気づいたらすぐ新しいテープを貼付。次回は通常時間に貼替え。 |

抗精神病薬

ロナセンテープ(マトリックス型)

| 製品名 | 適応 | 貼付部位 | 切断 | 剥がれた時の対応 | 貼り忘れた時の対応 |

| ロナセンテープ | 統合失調症 | 胸部・腹部・背部 | 不可(ハサミなどで切らない) | 一部はがれ → テープで補強 完全にはがれ → 新しく貼り直し | 気づいたらすぐ新しいテープを貼付。次回は通常時間に貼替え。 |

D2受容体と5-HT2A受容体を遮断

D2受容体遮断

→統合失調症の陽性症状(幻覚、妄想)を改善

5-HT2A受容体遮断

→統合失調症の陰性症状(喜怒哀楽の感情表現が乏しくなる、意欲減退)の改善

ロナセンは元々副作用が従来の抗精神病薬よりも少ないと言われている。

その理由はその他の受容体への影響が少ないから。

→鎮静、体重増加(H1受容体遮断)血圧変動(α1受容体遮断)と言った副作用が起こりにくい

貼付剤にすることによってより副作用が少なくなると言われている。

光線過敏症に注意。

貼付中だけでなく、剥がした後1~2週間も注意が必要

貼付薬にすることで食事の影響を受けにくい。

(内服のロナセンは空腹時だと血中濃度が低く、効果不十分。必ず食後服用)

→食事が乱れている人に使いやすい。

ロナセンテープもロナセン錠同様CYP3A4関連薬との相互作用が問題になる。

ただしロナセン錠はグレープフルーツジュースの影響を受けるがロナセンテープは影響が少ない。

ロナセン錠は、服用後に腸から吸収され、肝臓で代謝を受ける。この代謝には主にCYP3A4という酵素が関与しており、グレープフルーツに含まれる成分(フラノクマリン類)はこのCYP3A4の働きを阻害することが知られている。その結果、ロナセン錠の血中濃度が通常より高くなる可能性があるため、グレープフルーツの摂取は注意が必要とされている。

一方、ロナセンテープ(貼付剤)は皮膚から有効成分がゆっくりと吸収される。貼付剤の場合、消化管や肝臓を経由せずに直接血流に入る経路(経皮吸収)であるため、腸管のCYP3A4による代謝の影響をほとんど受けない。したがって、ロナセンテープではグレープフルーツによる相互作用のリスクは極めて低いと考えられている。

その他貼付剤の注意事項

皮膚に粘着剤が残っている場合

ベビーオイル、オリーブオイル、消毒用アルコールを使うと容易に取り除くことができる。

消毒用アルコールは粘着剤を分解する働きあり。

オイルを使うと粘着剤と混ざり合って浮かせることができる。

かぶれ

テープが自然に剥がれただけであっても角質は剥離しており、同じ部位に再貼付すると吸収が上がることがある。

→貼り直す時、貼り替える時は必ず部位を変えること。

ちなみに無理に剥がした皮膚の角質は修復までに1ヶ月かかると言われている。

トーアエイヨー

長時間の加温に注意

入浴によりわずかにAUCが上昇するという報告があるが、何時間も入浴することはない。フェンタニルを除けば大きな影響はない。

それよりもこたつや電気毛布で長時間温められる方が問題である。血管が広がり吸収量が増えてしまう。

- 貼付剤は皮膚からゆっくり薬を吸収することで、長時間安定した効果を示す製剤である

- 飲み薬に比べて血中濃度の変動が少なく、副作用が少ない傾向がある

- 食事の影響を受けずに効果を発揮できる

- 消化管障害(胃腸への負担)が少ない

- 基本的に貼付剤は切断して使用しない

特にリザーバー型は切断厳禁 - 剥がしたあとは皮膚の保護・保湿ケアが重要

- 毎回貼る場所を変えることで皮膚刺激・かぶれを予防できる

- 腸や肝臓での代謝を受けないため、薬の吸収が安定している

以上、貼付剤についてまとめました。

貼付剤は、単に服用するだけの錠剤とは異なり、貼る場所や貼り替えのタイミング、皮膚へのケアなど、使い方にひと手間かかる製剤です。その分、患者さんからの質問や相談を受ける場面も多いのではないでしょうか。

今回ご紹介した内容が、日々の服薬指導や患者対応のヒントとなり、少しでも皆さまの業務のお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

コメント