薬剤師にとって、甲状腺ホルモンの基礎知識や関連薬剤のポイントを押さえておくことはとても大切です。甲状腺機能の異常は比較的よく見られ、日々の調剤や服薬指導でも、チラーヂン(レボチロキシン)やメルカゾール(チアマゾール)を扱う機会は少なくありません。

とはいえ、普段の指導では血圧や血糖値などに意識が向きやすく、甲状腺の薬については詳しく触れていない…そんなことはありませんか?

この記事では、甲状腺ホルモンの基本をあらためて整理し、服薬指導の際にどこをチェックすればよいのかをわかりやすくお伝えします。

甲状腺の薬にちょっと自信がない方でも、読んだあとには指導の幅が広がるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。

🔸甲状腺ホルモンについて

🔸チラーヂン、メルカゾールについて

🔸代表的な甲状腺疾患

🔸長期服用者フォローアップのポイント

甲状腺ホルモン

生成場所

甲状腺(のどぼとけの下にある蝶のような形の臓器)で作られる。

主な働き

甲状腺ホルモンの主な働きは以下の通りである。

🔸新陳代謝の促進(もっとも主要な働き)

🔸成長と発達の促進

🔸心臓・循環器系の調節

🔸骨や神経、精神状態にも関わる

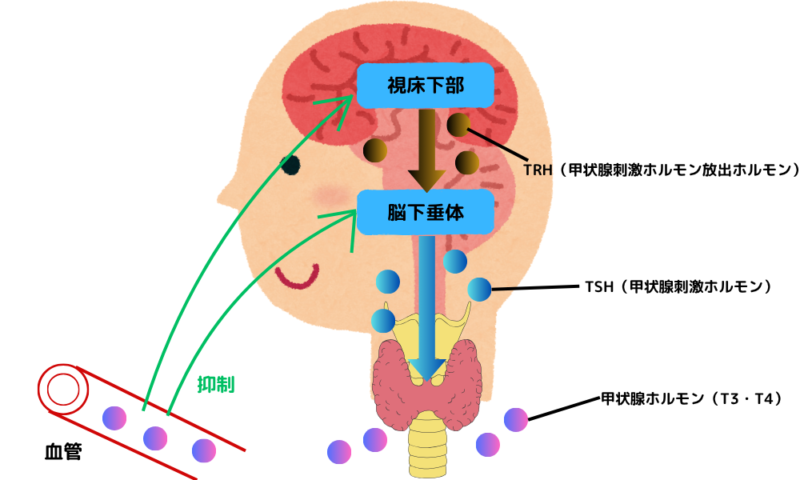

調節メカニズム

視床下部から

→ TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)が分泌される

下垂体に作用して

→ TSH(甲状腺刺激ホルモン)が分泌される

TSHが甲状腺を刺激し

→ T4(サイロキシン)とT3(トリヨードサイロニン)が分泌される

血液中のT4・T3濃度が上昇

一定以上になると

→ 視床下部と下垂体に働きかけて、TSHとTRHの分泌を抑える(これが負のフィードバック)

チラーヂン(レボチロキシン)

作用機序

- 合成T4製剤。T4は主に肝臓や腎臓でT3に変換され、標的細胞の核内受容体に結合して作用する。

- 血中T4が補充されることで、TSHの過剰分泌が抑えられ、ホルモンバランスが正常化する。

主な適応症状の改善例

- 無気力

- 寒がり

- むくみ

- 徐脈

- 便秘

服用時の注意点

チラーヂンの添付文書には「食事の影響に関する記載はない」、つまり「資料なし」とされている。

しかし、吸収が食事や薬剤に影響されやすいため、空腹時の服用が望ましい。

アメリカでは通常は空腹時(食前30~60分)に服用するよう指示される。

朝食と一緒に服用すると、TSH値がやや上昇する傾向がある

(空腹時1.9 → 朝食時2.9)

ただし、朝食と一緒に服用してもTSHは正常範囲内

- 鉄剤

- 亜鉛製剤

- 制酸剤(マグネシウム・アルミニウム含有)

これらと同時に服用すると、チラーヂンの吸収が妨げられ、効果が低下する可能性がある。

ある研究では、甲状腺機能低下症の患者にレボチロキシンと鉄剤(硫酸第一鉄300mg)を同時に服用させたところ、12週間後にTSH値が平均1.6→5.4 mU/Lへと有意に上昇したと報告されている。

また、別の研究ではスクラルファートと8時間あけて服用した場合に、吸収が改善したとされている。

よって、吸収を妨げる薬剤とはなるべく時間をあけて服用するのが望ましい。

📚参考文献:

(添付文書の参考文献に記載されていたもの)

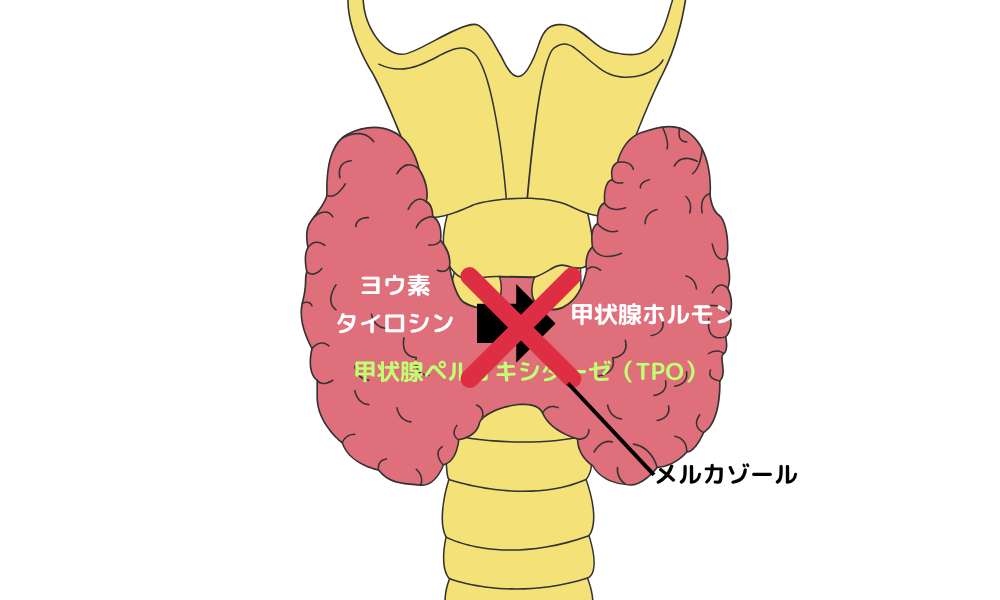

メルカゾール(チアマゾール)

作用機序

メルカゾールは、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)に使用される薬剤である。

甲状腺細胞内に取り込まれ、ホルモン合成の時に使われるペルオキシダーゼ酵素の働きを阻害することで、T₄やT₃の合成を抑える。

この作用は可逆的であり、薬の効果が切れるとホルモンの合成は再開する。

過剰に分泌されていた甲状腺ホルモンが抑えられることで、TSHとのバランスが整い、体内のホルモン状態が正常化される。

改善が期待される症状

- 動悸

- 発汗

- 手の震え

- 体重減少

- イライラ感

メルカゾールの服用時の注意点

治療初期には、比較的多めの量を服用し、血中ホルモン値の低下や症状の改善に応じて減量する方法が一般的である。

初期投与量は、FT₄・FT₃・TSHなどの血液検査結果と臨床症状に基づいて医師が判断する。

通常、効果の発現には2~4週間程度を要する。

症状が改善しても、薬でホルモン合成を一時的に抑えているにすぎないため、自己判断での中断は避けるべきである。

長期間の治療によって自己抗体の値が下がった場合は、減薬や中止を検討することも可能であるが、再発リスクがあるため、治療終了後も定期的な通院と血液検査が推奨される。

📚参考:

https://www.aska-pharma.co.jp/mercazol/abt2/index.html

チラーヂンとメルカゾールの比較表

| 項目 | チラーヂン(レボチロキシン) | メルカゾール(チアマゾール) |

| 適応症 | 甲状腺機能低下症 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病) |

| 主な作用 | T₄を補充してホルモン濃度を正常化 | T₄/T₃の合成を抑制 |

| 服薬上の注意点 | 鉄剤・制酸剤と服用間隔をあける必要あり | 自己判断での中止は避けるべき |

TSH・FT4・FT3:甲状腺機能検査値の読み方

甲状腺ホルモンとその役割

甲状腺ホルモンにはT3(トリヨードサイロニン)とT4(サイロキシン)の2種類ある。

体内で分泌される甲状腺ホルモンの大部分はT4であり、T3はT4が肝臓や他の臓器で変換されて生成される。ホルモンとして実際に強く作用するのはT3である。

通常、血中でタンパク質に結合していない「遊離型(フリー)」のFT3およびFT4を測定する。これらが実際に体内で作用する成分であり、診断にも有用である。

TSH(甲状腺刺激ホルモン)の役割

TSHは、脳の下垂体から分泌されるホルモンであり、甲状腺を刺激してT3・T4の分泌を促す。

下垂体は血液中の甲状腺ホルモン濃度を常に監視しており、

- 甲状腺ホルモンが不足 → TSHが増える

- 甲状腺ホルモンが過剰 → TSHが減る

というフィードバック機構が働く。

このため、TSHを測定することで、甲状腺ホルモンの過不足を間接的に評価できる。

特に、甲状腺ホルモンがまだ正常範囲であっても、TSHの変化が先に現れることが多く、軽度の異常の早期発見に役立つ。

代表的な検査値

- TSH:0.5〜5.0 μIU/mL(施設により異なる)

- FT4:0.8〜1.6 ng/dL

- FT3:2.3〜4.1 pg/mL

代表的な甲状腺疾患

甲状腺機能亢進症(例:バセドウ病)

甲状腺ホルモンが必要以上にたくさん作られてしまう状態のことを「甲状腺機能亢進症」と呼ぶ。

この状態で代表的な病気が「バセドウ病」である。

バセドウ病では、本来は体を守るはずの免疫の仕組みが、なぜか自分の体を攻撃してしまうという異常が起こる。

具体的には、脳からの命令がなくても、甲状腺に「もっとホルモンを出せ!」と指示するまちがった抗体が作られる。

その結果、甲状腺はずっと刺激され続けて、T3やT4を出しすぎるようになる。

これにより、動悸・汗が多い・体重が減る・手が震えるといった症状が出る。

甲状腺機能低下症(例:橋本病)

甲状腺ホルモンが足りなくなっている状態のことを「甲状腺機能低下症」と呼ぶ。

この状態で代表的なのが「橋本病(慢性甲状腺炎)」である。

橋本病では、本来は外からのウイルスや細菌を攻撃する免疫の働きが、なぜか間違って自分の甲状腺を敵とみなして攻撃してしまうという状態が起こる。

その結果、甲状腺に炎症が長く続いてしまい、ホルモンを作る力がだんだん弱くなる。

ホルモンが足りなくなると、体が冷えやすい・疲れやすい・むくみやすい・気分が落ち込みやすいなどの症状が出るようになる

潜在性甲状腺機能異常

ホルモン値は正常だが、TSHのみが基準値から外れる状態である。

- 潜在性甲状腺機能低下症:

FT4正常、TSHが高値

→ ホルモンを保つためにTSHが過剰に分泌されている状態。 - 潜在性甲状腺中毒症:

FT4正常、TSHが低値

→ ホルモン過剰傾向でTSH分泌が抑えられている状態。

これらの状態は症状が出ないことも多く、特に女性や高齢者に多く見られる。

- バセドウ病(機能亢進):TSH↓、FT4↑、FT3↑

- 橋本病(機能低下):TSH↑、FT4↓、FT3↓

- 潜在性甲状腺機能低下症:TSH↑、FT4正常

- 潜在性甲状腺中毒症:TSH↓、FT4正常

検査の注意点

腫瘍性病変の鑑別には画像検査(超音波)が必要。

精神的ストレスやうつ状態もTSHに影響を及ぼすことがある。

📝甲状腺機能亢進症 vs 甲状腺機能低下症 まとめ

| 症状・所見 | 甲状腺機能亢進症の場合 (ホルモン過剰:FT4↑、TSH↓) | 甲状腺機能低下症の場合 (ホルモン不足:FT4↓、TSH↑) |

| 体重変化 | 体重減少 | 体重増加 |

| 耐寒・耐暑 | 暑がり:代謝亢進で産熱過多。 | 寒がり:代謝低下で産熱低下。 |

| 循環器 | 頻脈・動悸 | 徐脈 |

| 神経・精神 | 神経過敏:イライラ感、集中力低下、不眠が見られる。振戦も顕著。 | 抑うつ傾向:眠気が強く倦怠感が続く。 |

| 消化器 | 下痢傾向:腸の運動亢進。 | 便秘傾向:腸の動きが鈍くなる。 |

| その他 | 眼球突出:バセドウ病の一部で見られる。 | 粘液水腫※:顔や四肢が浮腫む。まぶたが腫れぼったくなり、声がかすれることもある。 |

※粘液水腫とは

甲状腺ホルモンが足りなくなると、体の代謝が極端に落ちる。その結果、皮膚の下にある組織に水分やネバネバした物質(ムコ多糖類)がたまり、ゴムのようなむくみが起こる。これが「粘液水腫」と呼ばれる

長期服用者フォローアップのポイント

✅ 体調の変化

症状から薬が効きすぎていないか/足りていないかを確認

- 動悸・手の震え → 過剰症状

- だるさ・寒がり → 低下症状

✅ 服薬状況(アドヒアランス)

アドヒアランス不良によるコントロール不良に注意

✅ 定期検査の実施

- TSHやFT4の検査を受けているか、結果はどうだったかを確認

- 検査間隔の目安:

・メルカゾール:治療初期は頻回、その後も数か月ごと

・チラーヂン:年1~2回の検査が望ましい

✅ 併用薬、サプリの確認

- 鉄剤・制酸剤(Ca, Al)→ 吸収を妨げる可能性あり

✅ 食事指導

昆布・ひじき等のヨウ素摂取量に注意

昆布や海藻にはヨウ素がたくさん入っている。

このヨウ素は、甲状腺ホルモンを作る材料になる。

⚠️ 取りすぎると?

- 健康な人でも、ヨウ素をとりすぎると、体がホルモンを作るのを一時的に止めることがある。

- 甲状腺の病気で治療中の人(特に橋本病など)では、薬の効き方が変わってしまうこともある。

昆布やワカメ、ひじきなどの海藻を毎日たくさん食べるのは控えましょう。

ヨウ素が多くなると、薬が効きすぎたり効かなくなったりすることがあるんです。

日常的に少し食べるのは問題ないが、「過剰摂取」(毎日昆布だしをたっぷり飲む、昆布を常食するなど)は注意が必要。

Q &A

Q1.メルカゾール錠で注意すべき副作用は何か?

- 無顆粒球症(発症率 約0.3%)

- 開始から3ヶ月以内に多い

- 発熱・咽頭痛時は即受診

- 妊娠初期の奇形リスク

- 妊娠5週0日〜9週6日での服用は先天異常リスク

Q2. メルカゾールとプロパジールの違いは?

簡単に説明すると

メルカゾールは、効果が強くて長く効く薬。基本的にはこちらがよく使われる。

プロパジールは、少し効き目が弱くて回数も多いけれど、妊娠初期にはメルカゾールが赤ちゃんに悪影響を及ぼす可能性があるので、その期間だけ使われることがある。

詳細を表に示した。

| 比較項目 | メルカゾール(チアマゾール) | プロパジール(プロピルチオウラシル) |

| 薬効の強さ | より強力 | メルカゾールより弱い |

| 作用機序 | 甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)阻害のみ | TPO阻害 + T4→T3変換阻害(脱ヨウ素酵素阻害) |

| 効果発現時期 | 服用開始から2~3週間で効果発現 | 服用開始から2~3週間で効果発現 |

| 主な副作用(頻度) | かゆみ・皮疹(約5%)・肝機能障害(約2.5%、重症0.2%)・無顆粒球症(約0.2%) | かゆみ・皮疹(約5%)・肝機能障害(メルカゾールより高頻度)・無顆粒球症(約0.2%)・ANCA関連血管炎 |

| 副作用の特徴 | 用量依存性 | 用量に無関係 |

| 妊娠初期(4~7週) | 避けることが推奨 | 妊娠初期により安全とされる |

| 一般的な選択基準 | 第一選択薬(効果が強く、副作用が少ない) | 第二選択薬(メルカゾール不耐性時、妊娠初期) |

📚参考:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4243912/?utm_source=chatgpt.com

まとめ

- 甲状腺ホルモンは代謝・成長・神経機能に関与する重要なホルモン。

- TSH・FT4・FT3の正確な解釈は診断・薬物治療に必須。

- 食事や他剤との相互作用、検査値のフォローアップを怠らないことが、薬剤師に求められる役割である。

おわりに

甲状腺疾患は一見すると見過ごされがちですが、実際には多くの患者さんが不調を抱えています。薬剤師が正しく知識を持ち、服薬指導や生活指導を通じてサポートすることで、患者さんのQOL向上に大きく貢献できます。

最後までお読みいただきありがとうございました。この情報が皆さんの実務に少しでも役立つことを願っています。

コメント